近日,山东省药监局、省科技厅、省工信厅、省卫健委、省医保局联合印发《关于促进医疗器械产业高质量发展的十六条措施》,涉及“加大医疗器械创新支持力度”“引导支持医疗器械集聚发展”“全面优化审批审批服务”“切实保障医疗器械质量安全”四部分内容。

2022年以来,多省市发布促进医疗器械产业高质量发展举措,1月广东省率先出台《广东省推动医疗器械产业高质量发展实施方案》,随后辽宁省、河北省、山东省相继出台相关举措,“提高创新效能”以及“提升产业聚集”成为其中的高频词。

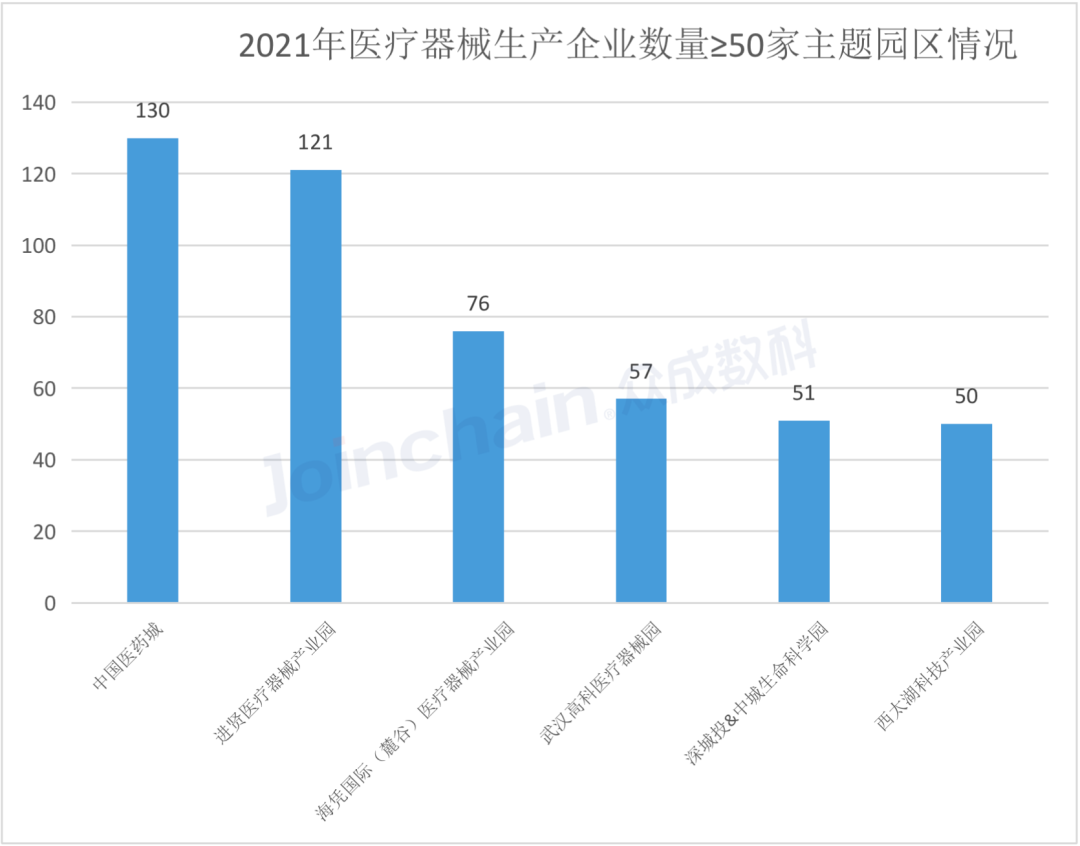

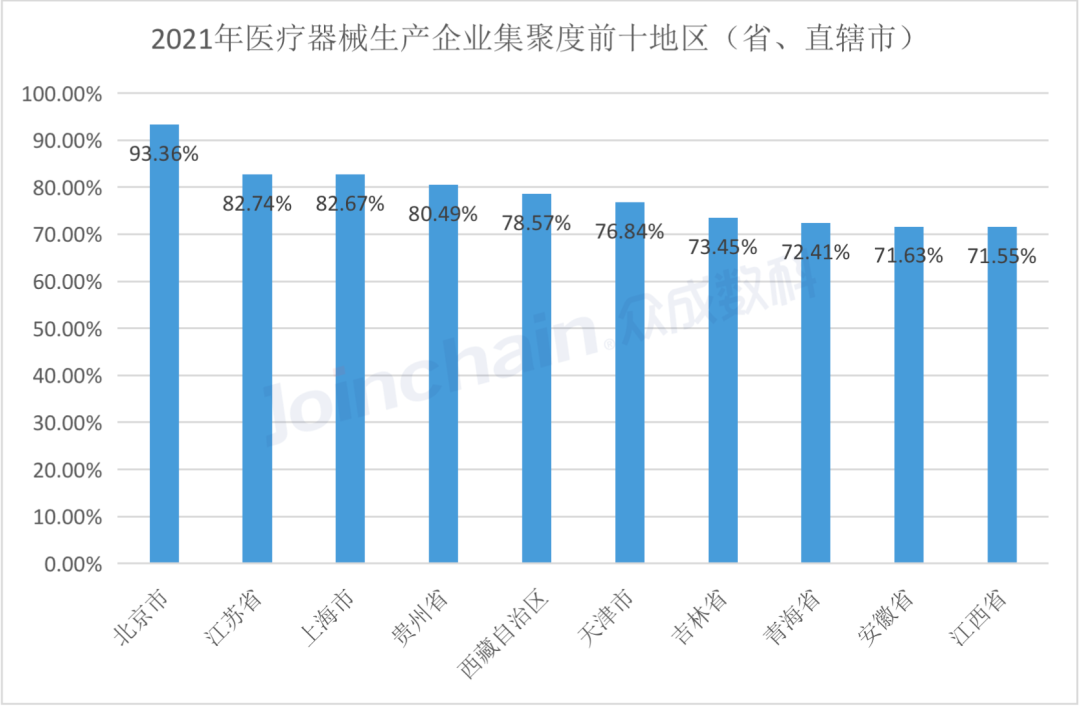

01 提升产业集聚度 应对产业链风险 当前,国际局势正发生复杂深刻变化,国内经济发展面临着产业外迁、大国博弈、原材料上涨等新的风险挑战,对提升产业链、供应链的系统韧性提出迫切需求。创新产业集群能有效应对产业链供应链风险挑战,对此国家出台多举措促进产业集群发展。 党的十九大报告指出,要促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。“十四五”规划再次提出,培育先进制造业集群,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。 医疗器械作为高精尖领域,关系着我国医疗健康建设,提升产业集群的重要性不言而喻。 目前,长三角、粤港澳大湾区、京津冀是我国三大医疗器械产业聚集区,三大区域的生产企业数量、产品数量、产值规模均占全国70%以上。此外,长江中游、成渝、山东半岛等城市群也呈现一定的发展规模,区域协作紧密推进。 截至2021年,全国有医疗器械生产企业入驻的集聚区共计1425个,同期减少了80个,主题园区共计2413个,同期减少224个。生产企业容纳量前十的集聚区中,深圳市高新技术产业园区、河北衡水高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、济南高新技术产业开发区与长沙高新技术产业开发区医疗器械生产企业数量超过200家,凭借活跃的资本市场和充分流动的生产要素,深圳市高新技术产业园区生产企业数量远高于其他集聚区。 数据来源:JOINCHAIN® 众成数科 在主题园区发展方面,2021年生产企业数量达50家及以上园区,从2020年的2个新增为6个,新增园区为进贤医疗器械产业园、海凭国际(麓谷)医疗器械产业园、深城投&中城生命科学园、西太湖科技产业园。 数据来源:JOINCHAIN® 众成数科 截至2021年,北京市约有93.6%的医疗器械生产企业集中在集聚区以及产业园区内,企业集聚度居首,其次为江苏省及上海市,企业集聚度分别为82.74%、82.67%。 数据来源:JOINCHAIN® 众成数科 02 攻克“卡脖子”难关 国产替代仍然任重道远 近几年,近年来,国家医疗器械产业相关的扶持政策扎堆出台,积极推动医疗器械行业的进口替代,通过鼓励优先采购国产设备、带量采购等措施降低高质量国产产品的准入壁垒,有针对性地扶持国产企业做大做强。我国医疗器械创新效能不断提升,国产化率逐步提高。 据众成数科统计,截至2021年底,国内可分类的1083项二级品类中,国产化率70%以上的二级产品类别共728项,国产化率高于50%的品种数量逐年增长,从2017年810项增至2021年907项。产化率为0%的二级产品类别数量从2021年的74项减少至2021年的52项,越来越多领域的产品实现从0到1的突破。 但在核心技术的掌握以及核心零部件生产方面仍然存在严重的“卡脖子”问题。其中,在疫情影响下,IVD及高端医疗器械等领域的“卡脖子”问题凸显。 在体外诊断领域,罗氏、雅培、丹纳赫、西门子等进口企业在国内体外诊断领域占据较大的市场。其中,在生化诊断细分领域上,进口企业占据80%的市场份额。 在产品研发上,部分核心技术仍被国外垄断。据了解,目前国内快速检测新冠抗体试纸条中的核心原料硝酸纤维素膜(NC膜)基本被国外厂商所垄断。近年来,国内已有一些团队进行了相当深入的核心技术储备,但目前还没有形成大规模的销售,其生产工艺稳定性与品牌影响力还有待检验,总体国产化率仍然极低。 在高端设备方面,国产CT的核心零部件成像传感器仍大多来自西门子,MR设备方面,国内企业生产的超导型MR以1.5T为主,3.0T及以上的高端领域进口品牌市占率超80%,今年6月,西门子7T磁共振系统MAGNETOM Terra正式获批,开启了超高场临床时代,国内企业仍然难以望其项背,进口替代任务艰巨。 在当前国际形势风云变幻、地缘政治冲突加剧的背景下,全球产业链供应链格局发生重构,医疗器械作为核心技术产业将会面临动荡与变革。本土企业是否能乘着政策的东风,实现大浪逐新?