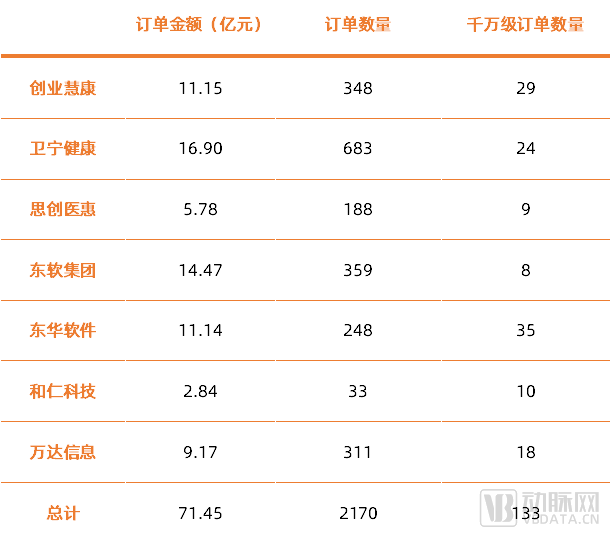

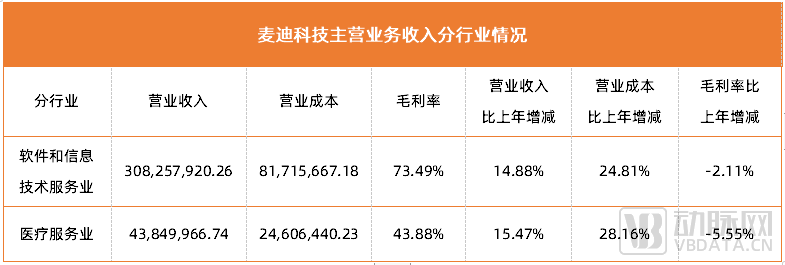

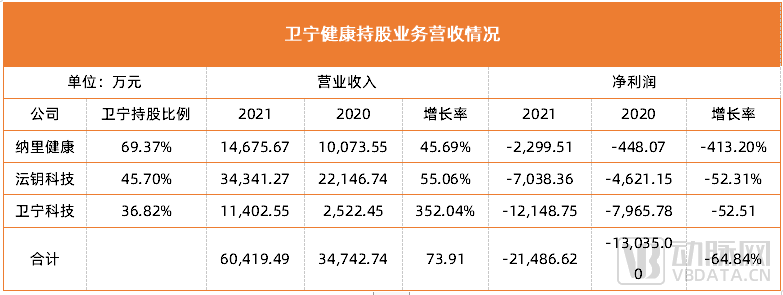

2021年年报数据显示,仍有9家上市公司保持增长,但增长明显放缓(数据来源:各企业2021年年报) 医疗信息化概念成型伊始,我们一定程度上借鉴着美国的成熟模式前进,但在20年多后的今天,国内并未出现一家类似于Epic、Cerner持续增长的千亿市值公司,反而悉数陷入发展停滞的陷阱。 问题出在哪里?突破点又在哪里? 提及医疗信息化,业内人士首先想到的必然是卫宁健康、创业慧康、东软集团等等成立超过20年的企业,事实也是如此,十余家老牌信息化公司,占据市场份额超过50%。但不可忽视的是,九阵科技、嘉和美康、智业软件等众多医疗信息化知名品牌厂商,也是一股不可小觑的力量。 有人说信息化是一个夕阳产业,整个市场的企业格局与未来发展已成定势。 这样的说法浮于表面。从单病种上报到“千县计划”;从局限于某个特定场景的辅助诊断到跨越区域的县域医共体建设;从10余万的端口改造,到亿级全院级解决方案,医疗信息化实际上是一个位于发育期、政策推动强、产品层次丰富、需求极为旺盛的To B赛道,没有企业能够包揽所有项目,它既能养活十余人的微型企业,又能支撑百亿级的上市公司。 对于这样一个市场,IDC给出的2022年预期规模数据是593.40亿元,且将维持约12%的增长率持续扩张。 现在处于头部地位的企业大都诞生于那个医院能力不强、信息化意识匮乏的时代,医疗信息化位于产业链源头的位置是其最大弊端。信息化建设之初,医院的发展重心更多放在提升面向患者的医疗质量上,服务B端的信息化产品是一种“奢侈品”。 但随着我国医疗能力逐步提升,医疗信息化(尤其是信息化基建)开始成为一种提升医疗效率、优化患者体验、提升医院管理水平、推动科研发展的刚需工具,医疗信息化曾经位置带来的劣势现已转变为最具潜力的增长点。 今日已是生态竞争时代。握住了HIS系统、握住了医院的整体信息架构,意味着企业有能力打造一个类似于应用商店的平台,在上面添置各式各样的临床应用。保有这一理想进行奋斗的企业和很多,华卓科技、思创医惠都曾以做“医疗信息化领域的Android”为目标,看重的便是成为平台运营商,在专科应用建设潮中把握先机。 一个市场,兼具了规模、政策、用户、生态多项有利因素,理所应当诞生一系列百亿甚至千亿市值的企业。反观医疗信息化产业,位于底层的医疗信息化企业成千上万,估值上亿的公司鳞次栉比,但若要至百亿市值,仅卫宁健康、创业慧康等少数企业拥有这个实力。 换句话说,市场有能力供给数家市值千亿医疗IT公司,但深陷多种困境,没有企业可以一骑绝尘。 是什么在制约医疗信息化的竞争? 自我核查: 政策强依赖下的创新惰性 用同质化的竞争、标准化与隐私的抑制作用、日益推高的成本等因素解释医疗信息化产业的回调或许极具吸引力,但我们还需考虑来自医疗信息化公司自身的阻力。 头部企业订单情况(根据公众号“计算机文艺复兴”数据整理) 尽管不同医院对于同一政策的需求不尽相同,但总也脱离不了政策下的整体框架。因此,只要企业能够拿出一套足够全面的解决方案满足医院的建设需求,就能凭借这一方案持续获取来自医卫的巨额订单。 “归根结底,这个行业太过于依赖政策,这让医疗信息化公司们染上了惰性。”曾瑞(化名)总结到,他也曾在医疗信息化的热潮中受益。 “这个问题的根源不完全出在企业。美国的医疗信息化非常发达,因为它服务的是一个充分竞争的以私立医院为主的体系,需要他们为医院们出谋划策,尽可能的降低成本,增加效益。但在中国,拥有全院HIS需求的医院大都无需担心患者来源,绝大部分医院降本增效的激励来源是政策,企业因此缺乏创新动力。” “2018年以来,来自政策的激励不断催化医卫开启信息化深度建设,千万级的订单开始成为一种常态。从那时开始,已经拥有成熟产品体系的信息化企业被推上了风口,一直到今天仍在享受红利。”曾瑞向动脉网解释到:“尽管建设的工作已经开启了四年,但还没有走到一半,且这些建设不是一次付费便能享用终生,按照软硬件迭代的大致速度,最多十年又需要医院进行重大更新。” 这里可以给出第二个问题的答案,即要脱离拐点,医疗信息化企业需紧跟政策,也要摆脱来自政策的全面依赖,但摆脱了政策的全面依赖,却不一定能够帮助企业走到拐点。 市场是顶好的市场, 但企业应该怎样掘金? 外因推动的行业洗牌与内因导致的惰性共同组成了医疗信息化的今日危机,尤其是对于那些仍沉浸于传统医疗IT系统的企业而言,他们曾经构建的体系因为太大难以挪动,难以承担革新带来的重大成本。 用医疗IT专家陈红(化名)的话来说:“有些企业花了10年时间打造了第一曲线,怎么愿意再花十年去投入第二曲线?在基础信息化方面投入太深的企业,怎么愿意再花海量的投入去做上游,去服务保险服务药企?” 惰性是可以被克服的。医疗信息化厂商在基建过程中沉淀了价值难以估算的医疗数据与底层架构,关键在于:他们如何利用手中的资源,选择一条符合自身情况的远大前程。 从目前行业各企业的应对策略来看,主流的做法主要有三种。 其一是押注技术发展的必然性,紧跟时代进行下一代系统研发。这种方式适用于拥有良好现金流的大型企业,如卫宁健康的Winex、创业慧康的慧康云2.0、东软集团的新一代HIS,能够支付起高昂的试错成本,并能保证产品在完成落地之后迅速落地医院。 其二是在维持原有系统业务的基础上进行产业链上游探索,如在已有的RIS、PACS系统上搭载人工智能辅助诊断工具,利用NLP算法赋能电子病例系统实现智能化录入及智能质控等,各大企业均有尝试,但有的浅尝即止,有的企业把应用当作未来发展的关键增长点。 这是一条有先行者趟过的道路。回顾欧美Cerner、Epic等美国信息化龙头的营业收入构成,专科化应用与基于数据的服务已经占据了超过50%的营收比例,且这一块业务拥有超过70%的超高毛利。因此,医疗IT应用及其附带的SaaS模式很大可能将在医疗信息化企业的未来营收中占据一席之地。 其三是跨界,脱离信息化去开辟新的可能。卫宁健康是跨界幅度比较小的代表之一,将新重心放在了毗邻信息化的“互联网+医疗健康”领域,其最终目的是打造属于自己的“医、药、险”闭环。相比之下,麦迪斯顿的跨界则迈得有些大。2019年,它通过收购海口玛丽医院切入辅助生殖医疗服务领域,建立起医疗信息化和医疗服务的双轮业务布局。 麦迪斯顿2021年主营业务分行业营收情况 卫宁健康2021年持股业务营收情况 到目前为止,各家企业都已多次披露新业务的成绩单,不同模式的最终表现参差不齐。 尽管卫宁健康的互联网+医疗健康体系连年亏损,但它可能在投入数年之后发挥出等同于第一曲线的价值;尽管麦迪斯顿迎来营收利润双增长,却也不意味着跨界的胜利可持续。 有限的时间内,我们无法判断谁能在变革之中笑到最后。但可以预测的是,跻身洗牌期的新一代医疗信息化公司早已蠢蠢欲动,老牌企业若不能摆脱政策带来的全面依赖,那么它将很难守住自己原有的地盘,提早出局。