外科手术在经历了开放手术、传统微创手术等技术演进后,目前正走向机器人辅助手术阶段,呈现微创化、智能化、精准化、远程化的发展趋势。手术机器人技术自上世纪80年代开始萌芽,并针对不同类型术式,发展出了各类手术机器人。除开发达芬奇手术机器人的美国直觉外科之外,国内也涌现出天智航、微创机器人、润迈德等细分赛道代表企业。近两年,一二级市场对相关企业的关注度日渐提高。这些企业的优势何在?如何从赛道、项目等维度选择优质标的?相关企业在上市及法律方面有哪些要点值得关注?本文将一一解析。

根据应用术式差异,手术机器人主要分布于腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道和经皮穿刺等细分赛道。从投资角度来看,选择赛道是第一步。

整体看,腔镜手术机器人发展最快,产业成熟度最高;骨科手术机器人次之;泛血管手术机器人近两年发展较快;经自然腔道和经皮穿刺手术机器人发展相对较慢。

目前,国内典型的手术机器人上市公司也呈现出这一行业特点。天智航以脊柱手术机器人起家,微创机器人则对多个手术机器人细分赛道进行了覆盖(腔镜和骨科手术机器人产品进度最快),润迈德正在布局血管介入手术机器人赛道。

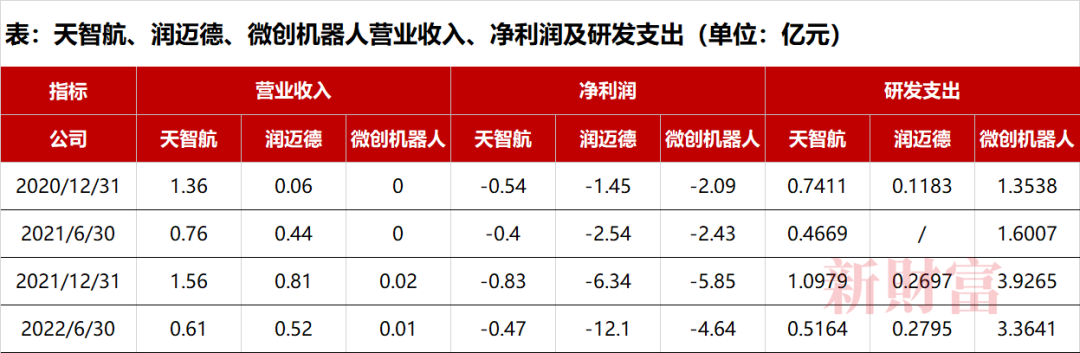

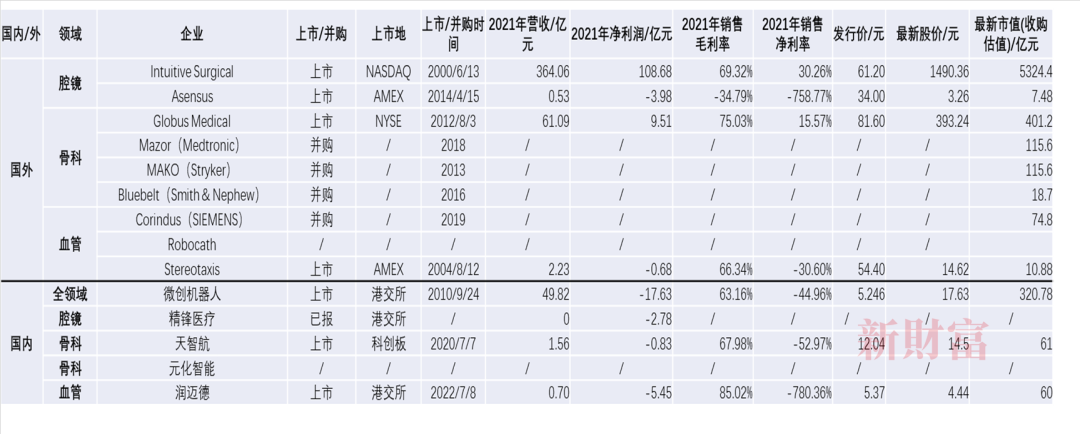

手术机器人行业整体处于早期发展阶段,上市公司较少,除美国医疗器械公司直觉外科(Intuitive Surgical)形成了成熟的商业模式以外,其他公司基本都暂未盈利,大多数仍处于产品开发或市场拓展阶段。2022年以来,天智航、润迈德、微创机器人市值分别约为60亿、30亿、260亿元。由于尚处于投入期,这三家公司的市值与营业收入关系不大,与研发支出稍有正向关系(表)。

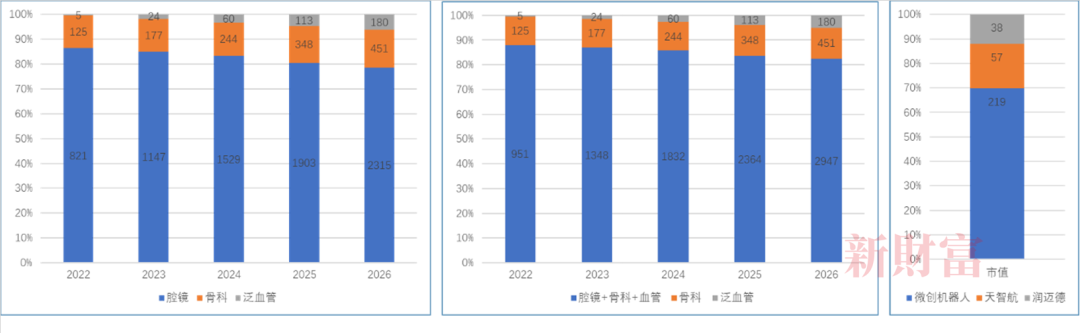

市场规模是目前手术机器人二级市场定价的核心影响因素。通过分析国内各细分领域手术机器人市场规模,以及已上市的天智航、润迈德和微创机器人的市值发现,三家公司的市值比例与其所处的手术机器人细分赛道市场规模的比例基本一致。因此可以预见,在未来几年,国内手术机器人企业仍处于市场拓展阶段,上市后的表现与其所处细分赛道的市场规模相关性最强。

图:国内主要手术机器人市场规模及三家上市公司市值对比(单位:百万美元、亿元)

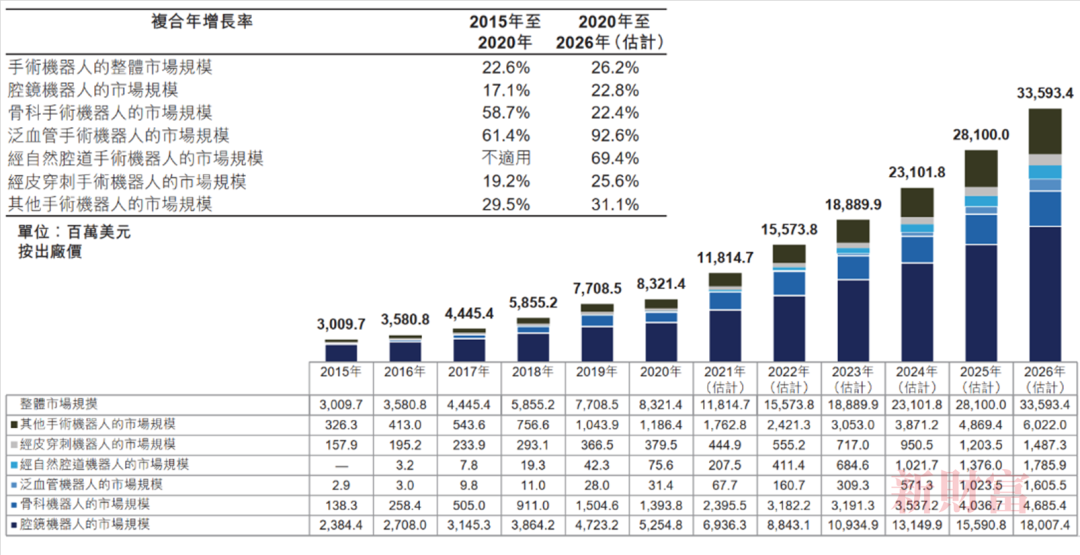

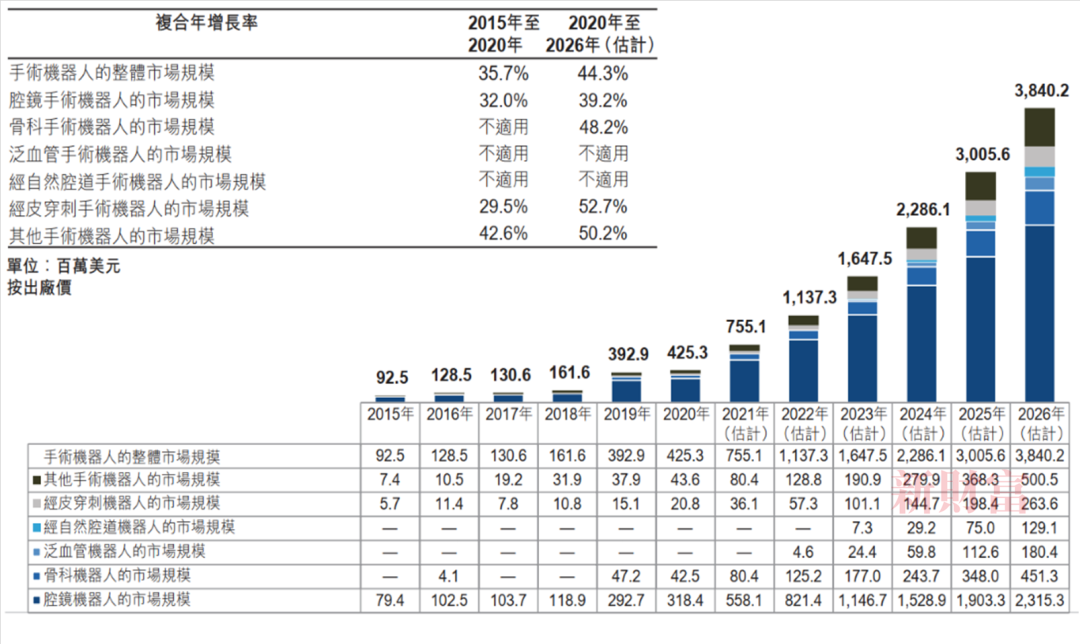

根据Frost & Sullivan统计数据,以销售口径来看,2020年全球腔镜手术机器人市场规模为52.55亿美元(占63.1%),骨科手术机器人13.93亿美元(占16.7%)。血管介入手术机器人0.31亿美元,赛道处于发展初期,全球泛血管手术数量由2015年的1.13亿例增加至2020年的1.43亿例,预期将以8.1%的复合年增长率增至2026年的2.29亿例,预计血管介入手术机器人2020-2026年市场规模年复合增长率可达92.6%,是各类手术机器人中增长最快的。

根据二级市场按照市场规模的定价逻辑来看,手术机器人赛道选择优先级应依次为腔镜手术机器人赛道、骨科、泛血管,经皮穿刺和经自然腔道赛道成熟度相对较低。但考虑到不同细分赛道的发展阶段有所差异,在选择细分赛道时,应在市场规模的基础上,综合考虑不同赛道的发展阶段和竞争格局。

图:全球各类手术机器人市场规模(单位:百万美元)

图:国内各类手术机器人市场规模(单位:百万美元)

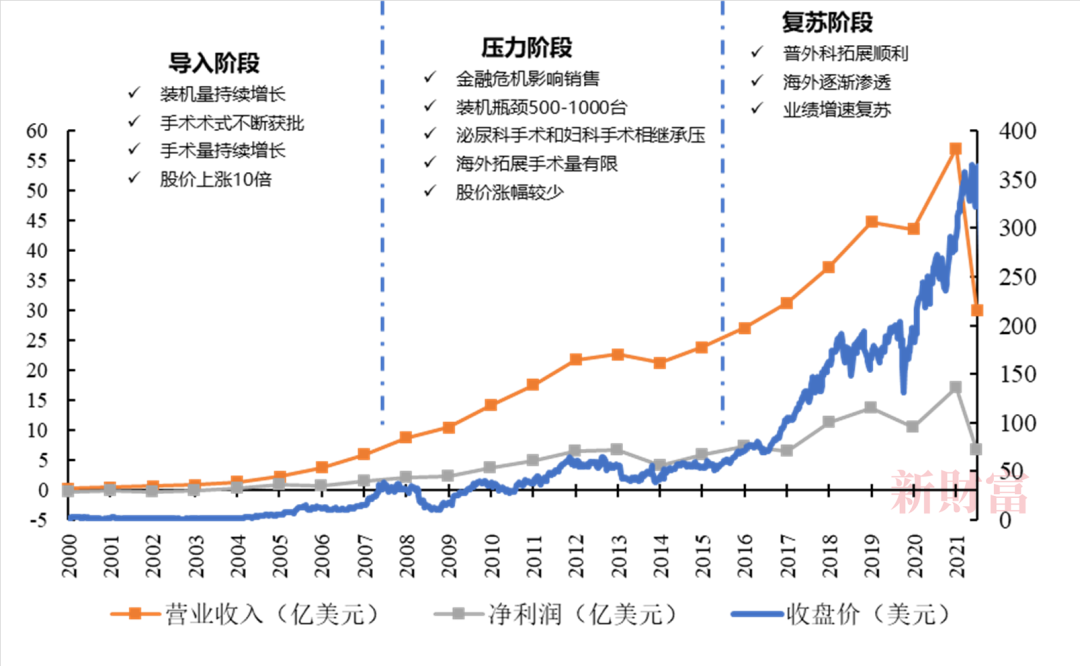

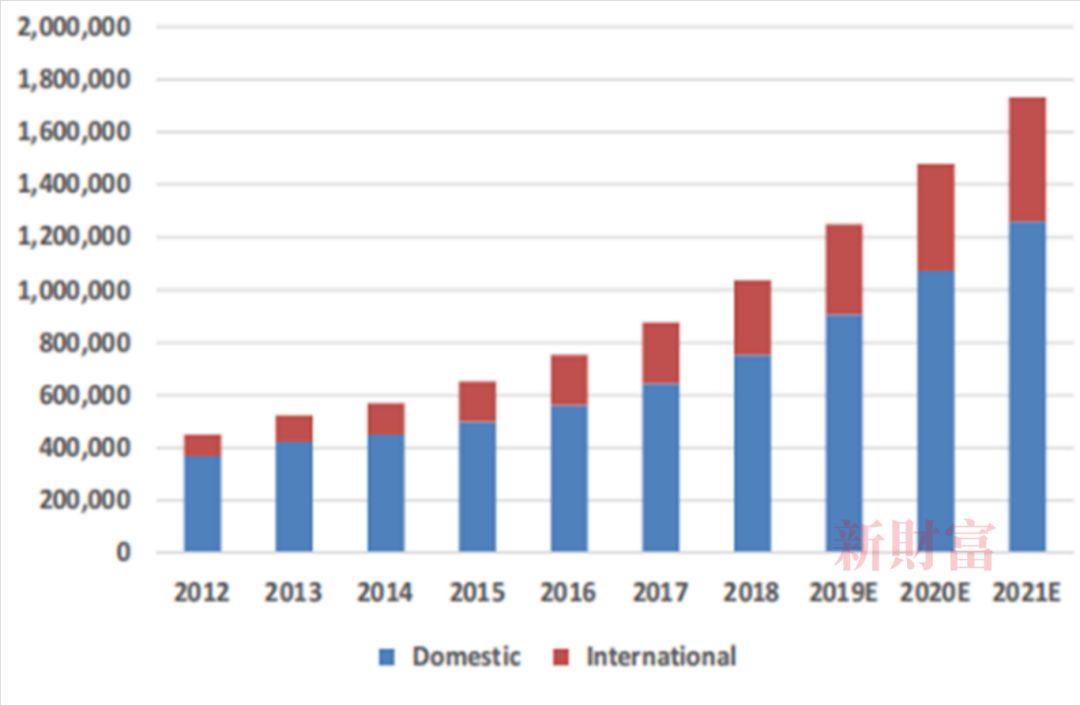

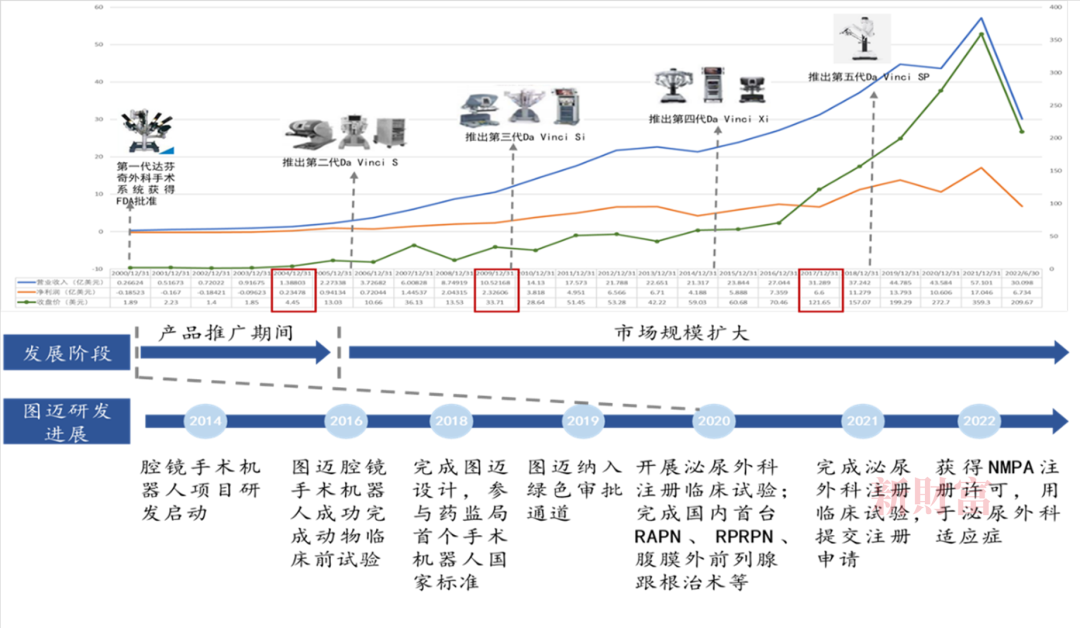

腔镜赛道发展最成熟,行业巨头挤压早期投资机会。经过约30年的发展,腔镜手术机器人赛道已涌现出绝对巨头直觉外科,其开发的达芬奇手术机器人于2000年首次被FDA批准独立完成手术,目前已更新至第五代,拥有振动消除、动作定标、灵活机械手腕等4000多项核心专利技术,截至2020年底全球装机量5989台,年手术量124万例,是目前全球应用最广泛的手术机器人。2021年,其年收入57亿美元,净利润17亿美元,平均股价已高达304美元,市值超700亿美元。

图:直觉外科营收、净利润与股价走势

图:达芬奇手术系统的施行手术量/台

直觉外科

第一,高术式通用性广泛覆盖多种腔镜手术。直觉外科从泌尿外科手术切入,再延伸至妇科、普外科手术。美国市场方面,2008年及以前,以泌尿科即前列腺癌根治术-dVP为主。2009年后,妇科成为手术量最大的领域,其中以子宫切除术-dVH为主。2018年,普外科成为最大的手术领域,具体以胆囊切除术和减肥手术为主,疝修补成为增量最快的领域。非美国市场方面,目前术式仍以泌尿科为主,普外科直接越过妇科成为下一个主流应用领域。

图:达芬奇手术机器人FDA获批适应症时间表

图:直觉外科收入结构变化情况

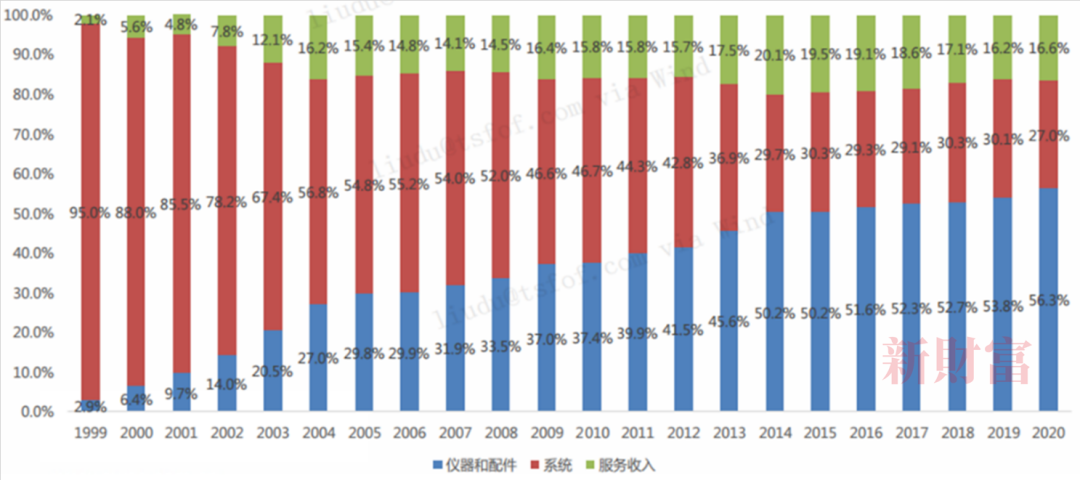

第二,“剃须刀”商业模式保障收入来源稳定。鉴于医院对大型医疗设备的采购频率较低,在设备渗透率达到一定水平时,需要第二增长曲线为公司带来持续稳定收入,配件和耗材成为不二之选。因此,在前期达芬奇机器人系统逐步占据市场的基础上,直觉外科的耗材收入在2013年首次超过设备并持续上升,预计未来将占到总收入的75%。配件和耗材主要包括EndoWrist微器械、吻合器以及其他手术配件。大部分高价值的配件都有10次的使用次数限制,根据直觉外科年报,每台手术可带来600-3500美元不等的配件和耗材收入。

图:美国及非美国市场达芬奇机器人辅助手术分类构成变化

第三,深入临床的医工结合,牢牢绑定客户。直觉外科根据临床实践,不断迭代技术,目前已开发出第五代达芬奇产品,在中国的手术室已完成跨代际的飞速扩张。其进入中国后,完成首个10万例手术量,用时十多年,而完成第二个10万例只用了两年半。如今,一些年轻的中国外科医生甚至跳过了部分腹腔镜手术的学习,直接学习操作达芬奇机器人。有医生比喻:“如同新司机直接学习自动挡汽车的驾驶,而跳过了手动挡。”可见,达芬奇锁死的并不是某一项尖端技术,而是医生使用手术机器人的临床模式。

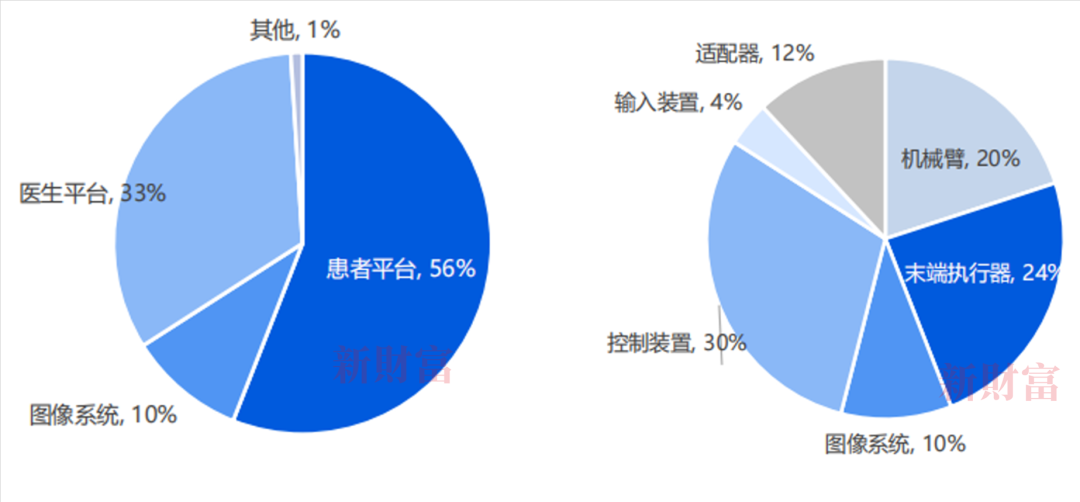

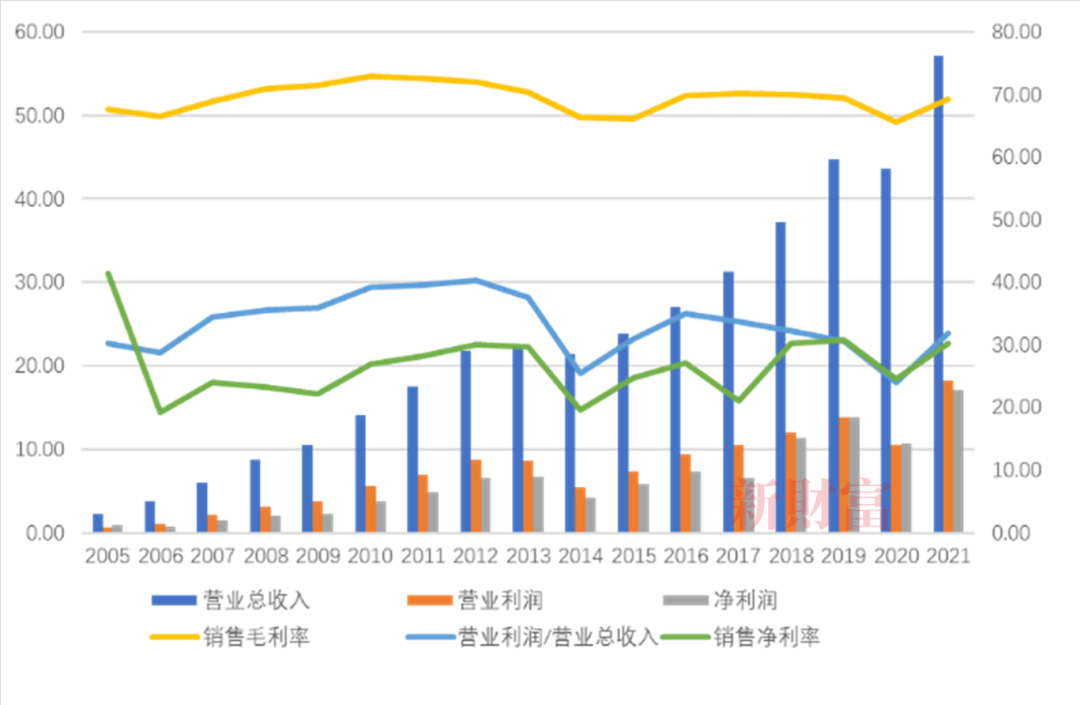

第四,高技术壁垒、高收入增长、高盈利水平。手术机器人技术难点集中于患者平台中的机械控制,包括底层软件技术支持、高精度的机械传动设计等。直觉外科已获得超4000个专利,从专利的操作分布来看,主要集中于患者平台(56%)和医生平台(33%),竞争对手难以在底层数据库上超越,并且,图像系统的专利技术能够使手术视野图像被放大10-15倍,帮助医生精准避开手术区域的血管和神经。从专利的技术分布来看,主要集中于控制装置(29%)、末端执行器(24%)和机械臂(20%)。基于前期设备硬件优势,后期耗材与服务两大业务持续发力,达芬奇设备占全球腔镜手术机器人份额达82.9%,公司毛利率长年保持在60%以上,净利率保持在20%以上。

图:直觉外科专利分布(按操作/按技术)

图:直觉外科收入及盈利水平(单位:亿美元、%)

总结下来,直觉外科历经三个重要发展阶段,“20年磨一剑”为投资者带来长期高额回报。

成长初期(2000-2003年):产品推广初期的蛰伏期。上市最初两年,其专利诉讼官司缠身,业绩持续低迷,股价也基本在2美元/股以内,远低于9美元/股的发行价。

成长中期(2004-2008年):盈利能力支持企业市值不断上升。2004年首次实现盈利,营收首次突破1亿美元,同期股价从上市当年每股2美元左右小幅上涨至4美元左右,PE达到58倍,显著高于同时期美股医疗器械公司平均25倍PE的水平。2005年,其迎来转折,达芬奇手术机器人被FDA 510k批准用于妇科微创手术,应用场景得到极大扩展,公司当年营收同比增加60%,净利润从上一年的2300万美元增长到了9400万美元。2006年,虽然其营收仍保持64%的高增长,但由于新产品利润率低及计提折旧等原因,股价保持平稳,而PE基本与2005年持平。

成熟期(2009年至今):不断成熟的商业模式,支持企业市值爆发式增长。2009年,达芬奇机器人迅速覆盖美国的各大医院,其营收突破10亿美元大关。同时由于该设备是耐用品,在美国市场趋于饱和、海外市场开拓偏慢的情况下,增长乏力问题开始显现,其2014年营业收入21.3亿美元,首次出现同比下降。但耗材收入在2013年首次超过设备,此后该业务的收入占比开始一路上升,有效构建了第二增长曲线。

图:直觉外科的产品迭代、营业收入、净利润及股价表现

微创机器人

赛道布局最完整的国内龙头。上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司是目前全球唯一一家覆盖腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道和经皮穿刺五大“黄金赛道”的手术机器人公司,具备光、机、电、控、软、算、影像等多学科集成及平台化拓展能力,构建了全方位的手术机器人技术创新平台和健全的产业化运营体系,覆盖研发、临床试验、注册及供应链管理以及市场营销等各个环节。

大力推进专利布局。截至2021年底,微创机器人在全球共申请503项专利,其中159项专利获得授权,包括129项中国专利及30项海外专利,其余344项专利还在申请中,全面覆盖临床应用、自动手术、AI技术等前沿领域。

研发进展国内领先。微创机器人研发进展快于国内竞品,其自主研发的三个产品,包括图迈腔镜手术机器人、蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜、鸿鹄骨科手术机器人,均已被纳入中国国家药监局创新型医疗器械特别审批程序(绿色通道)。其中,图迈四臂腹腔内窥镜手术系统(MT-1000)于2019年10月17日通过创新医疗器械特别审查申请,顺利进入“绿色通道”,2022年1月正式获得NMPA批准(注册证号:国械注准20223010108),成为当前第一且唯一一款由中国企业研发并获准上市的四臂腔镜手术机器人。图迈单臂腹腔内窥镜手术系统(SA-1000)于2022年9月正式启动NMPA注册临床试验,用于评价产品完成腹、盆腔机器人辅助手术的安全性。

图:微创机器人产品进度

微创机器人以腔镜这一细分市场规模最大的赛道切入,并取得了不错进展,但追赶直觉外科仍需时日。

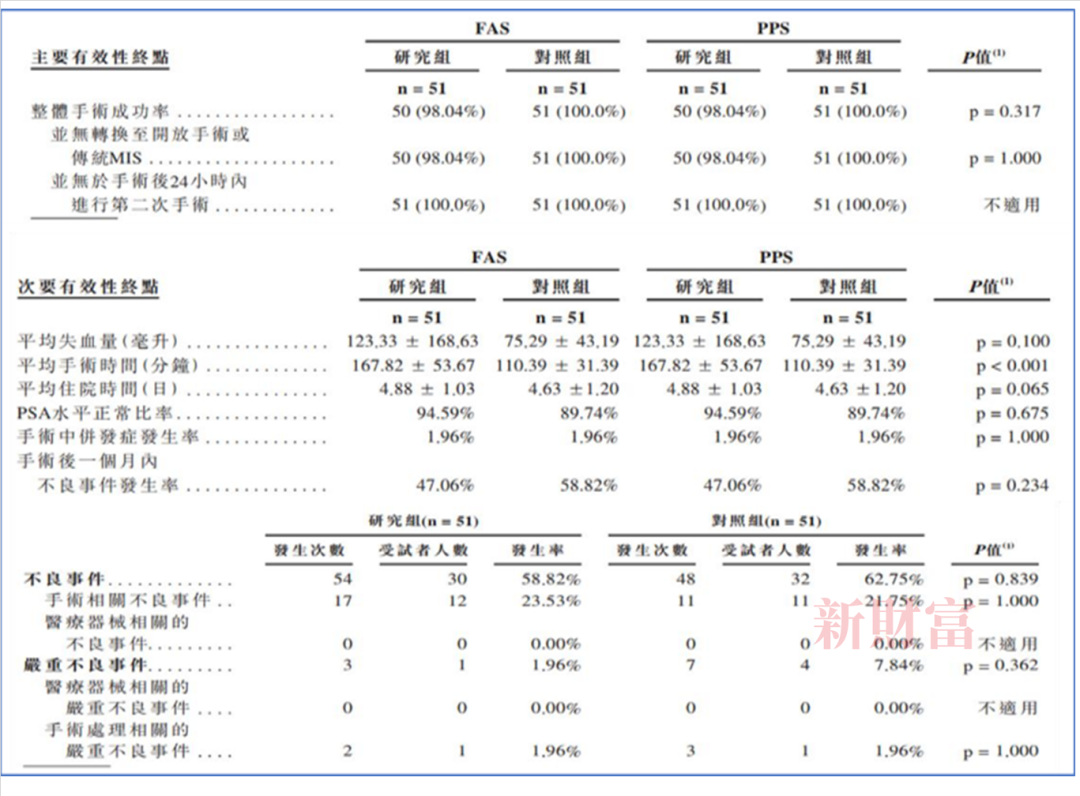

技术与达芬奇第三代产品水平持平。从图迈与达芬奇的临床对照结果来看,其有效性指标不逊于达芬奇2009年推出的第三代产品Si,但平均手术时间和平均住院时间更长,而目前达芬奇已推出第五代产品。从有效性来看,主要有效性结果非劣(手术成功率98.04% VS 100%);从次要有效性终点看,平均失血量、PSA水平正常比例、手术并发症发生率及术后一个月内不良事件发生率等指标不存在统计学显著差异。但平均手术时间比达芬奇长。从安全性看,研究组和对照组不良事件发生率分别为58.8%和62.75%,严重不良事件发生率分别为1.96%和7.84%,两者统计学差异不显著,安全性水平持平。

表:图迈与达芬奇的临床对照结果

对标直觉外科的商业模式有待验证。直觉外科自1990年起,经过10年的技术储备和产品开发,第一代达芬奇在2000年获FDA批准上市,并通过4年的市场培育扭亏为盈,耗材收入在2013年首次超过设备,构建了第二增长曲线。相比之下,目前微创机器人发展阶段基本可对应2000年期间直觉外科的达芬奇产品推广初期,当时后者尚未成功实现大范围的设备系统普及。只有在设备系统普及的基础上导入了耗材,才能证明微创机器人的商业模式形成了闭环。

图:图迈与达芬奇产品进度对比

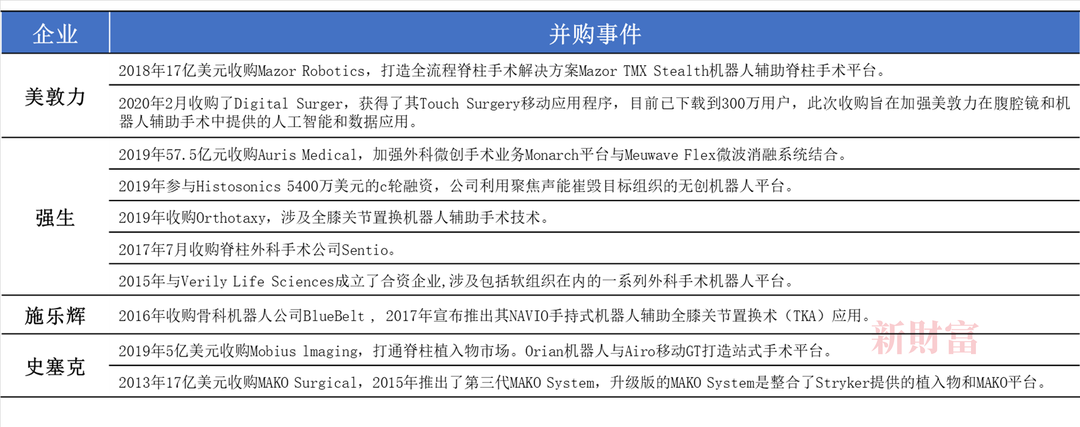

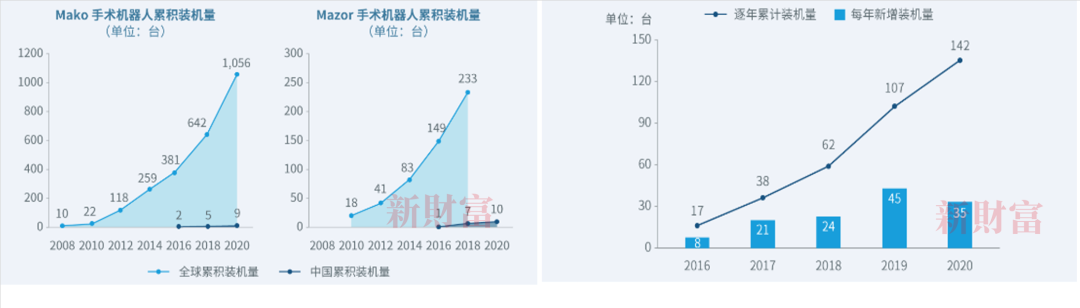

老牌厂商争相布局,已产生国际对标厂商。近十年,美敦力、强生、捷迈、施乐辉、西门子、史赛克、CRM Surgical等传统龙头企业,都通过并购布局手术机器人领域。目前发展较好的两家代表企业是Mako和Mazor,到2020年,Mako手术机器人全球装机突破1000台,总计完成手术超过3.5万例。

表:骨科手术机器人并购事件

最终格局仍存变数,国产品牌发展空间可观。初步统计,2021年我国关节置换手术机器人装机量34台,Mako在中国的装机量在10台左右,Mako在国内装机量不高的主要原因有几点。

一是适用术式范围有限但售价较高,Mako在国内的售价超2000万元/台,相比腔镜手术机器人适用术式范围有限,难以满足不同级别医院内部盈亏平衡的要求。高昂的采购成本进一步也会转嫁到患者,但目前我国患者支付能力有限。一方面,我国卫生费用支出占GDP比重为6.6%,低于OECD国家平均8.8%的水平,更低于英国(10.2%)、美国(16.8%)、德国(11.7%)、法国(11.1%)、日本(11%)等发达国家的水平。另一方面,我国人均GDP明显较低,2020年OECD国家平均GDP水平为4万美元,而我国人均GDP仅1万美元。

二是未做成开放系统,该产品需要配合史赛克的人工关节假体使用。在海外,私立医院可以使用单一假体品牌,但国内假体进院需要走招标流程,大型的骨科中心很难使用单一的假体品牌。特别是在人工关节集采后,不到5%的市占率限制了Mako机器人在国内的商业推广速度。因此,在中国市场上,需要打造开放平台兼容不同品牌假体,而不是和某个假体厂商进行封闭的合作,这对临床端的放量将产生很大影响,也将直接影响医院后续使用手术机器人的经济效率。

此外,官方出台定价标准压缩了骨科手术机器人的收费空间,反而为能够给临床带来更多实际价值的产品留下发展空间。2022年3月初,国家医保局下发《关于完善骨科“手术机器人”“3D打印”等辅助操作价格及相关政策的指南(征求意见稿)》,对机器人手术收费标准作出规定:手术机器人只具备和发挥手术规划功能的,辅助操作价值在手术价格中体现,不另立项收费;手术机器人只具备和发挥导航定位功能的,每例手术加收比例最高不超过40%,核心术式价格每例5000元以上的,加收标准按每次2000元封顶;手术机器人在医务人员支配下完成或参与完成部分手术操作的,加收比例不超过80%。但“手术机器人在医务人员支配下完成或参与完成全部手术操作的,以及进行远程手术操作的,可适当放宽加收比例”。2022年9月,湖南省医保局发布了《关于规范手术机器人辅助操作系统的使用和医疗服务收费行为的通知》,文件精神与国家医保局一致。国产骨科手术机器人品牌正在崛起,2022年元化智能、和华瑞博、键嘉、微创机器人等国产关节置换手术机器人产品也在密集获批。

图:骨科手术机器人装机情况

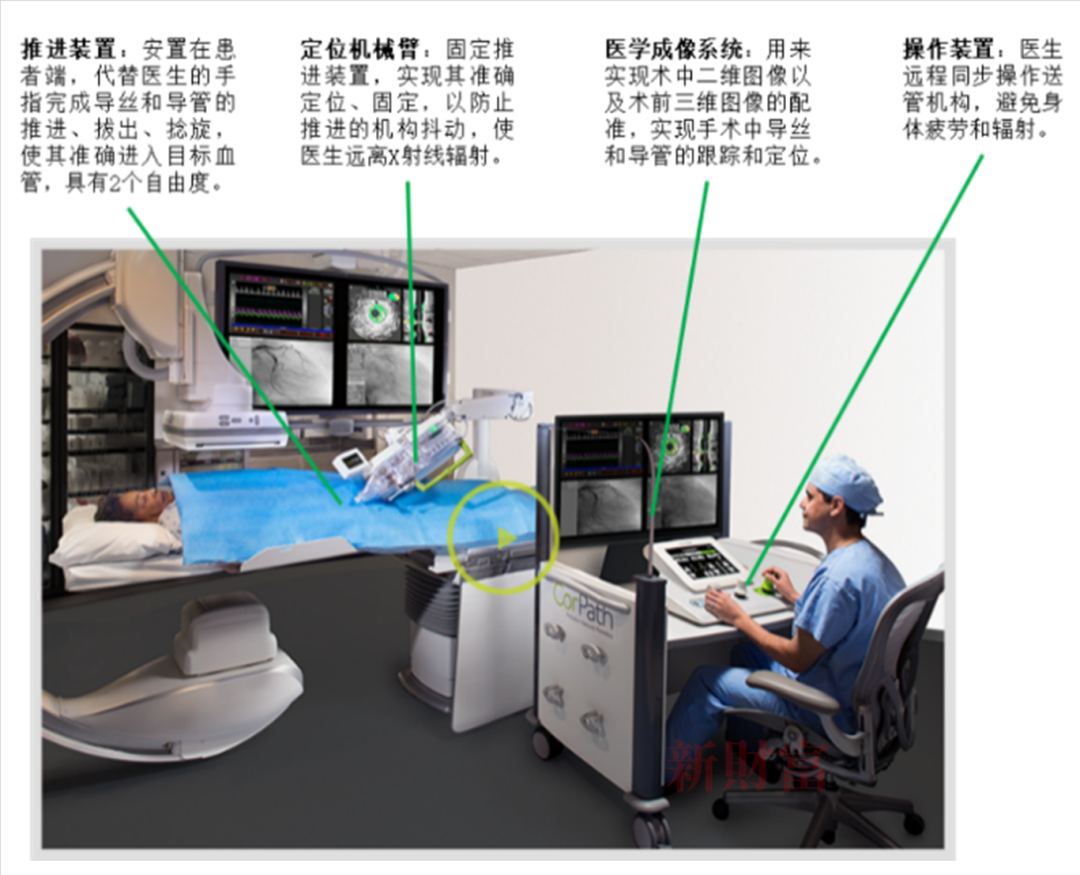

国内外几乎同时起步发展,暂未产生行业绝对龙头。国际方面,2006年以色列海法医院研制出的RNS,采用多组摩擦轮分别递送导引导丝和球囊支架导管,并首次开展了临床实验,可视为血管手术机器人的起步,目前比较知名的国际厂商有Corindus和Robocath两家。国内方面,据了解2008年郭书祥教授团队即在日本研发出泛血管介入手术机器人原型机,目前已产生微创机器人、奥朋、唯迈、爱博医疗、润迈德、梅奥心磁等相关企业,基本处于产品开发阶段。

Corindus

Corindus商业化进展最快。Corindus成立于2002年,是商业化血管介入机器人的鼻祖,最新一代产品CorPath GRX机器人系统售价65万美元,一次性手术盒售价650-750美元。截至2018年底,CorPath GRX在美国装机48台。Corindus在2019年第二季度的销售额为460万美元,相比于2018年第二季度销售额170万美元有较大增长。2019年,被西门子医疗以11亿美元的现金收购。

2021年3月13日,CorPath GRX介入手术机器人在海南博鳌超级医院完成其国内首例机器人辅助下冠状动脉介入治疗手术。2021年12月27日,西门子医疗中国与Mentice在上海共同宣布正式合作,从2022年开始为期3年的合作协议期内,西门子医疗Corindus途灵介入手术机器人在中国正式上市后所销售的设备都将搭载Mentice VIST虚拟患者模拟器。

图:CorPath GRX系统构成

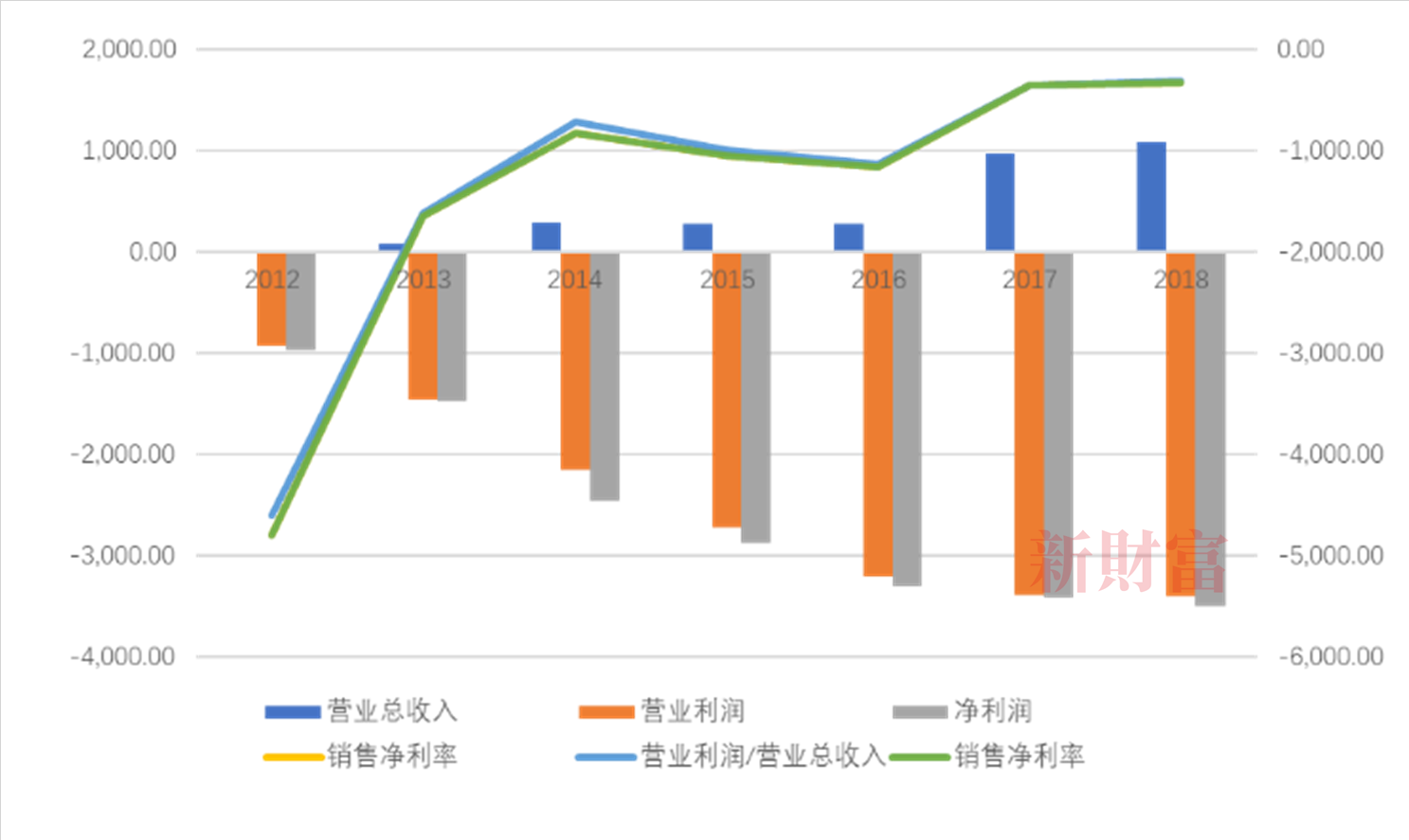

收入持续增长,未实现盈利仍被高价收购。Corindus被收购前营业收入基本保持增长趋势,从2012年的20.2万美元增长到2018年的1078万美元,复合增长率高达93%,其中,2013年、2014年和2017年增长率分别高达344%、233%和240%。被收购前的Corindus未能实现盈利,2018年净利润为-3498.9万美元,2019年被西门子以11亿美元估值收购,PS(市销率)高达102倍。

图:Corindus被收购前收入及盈利水平(单位:万美元、%)

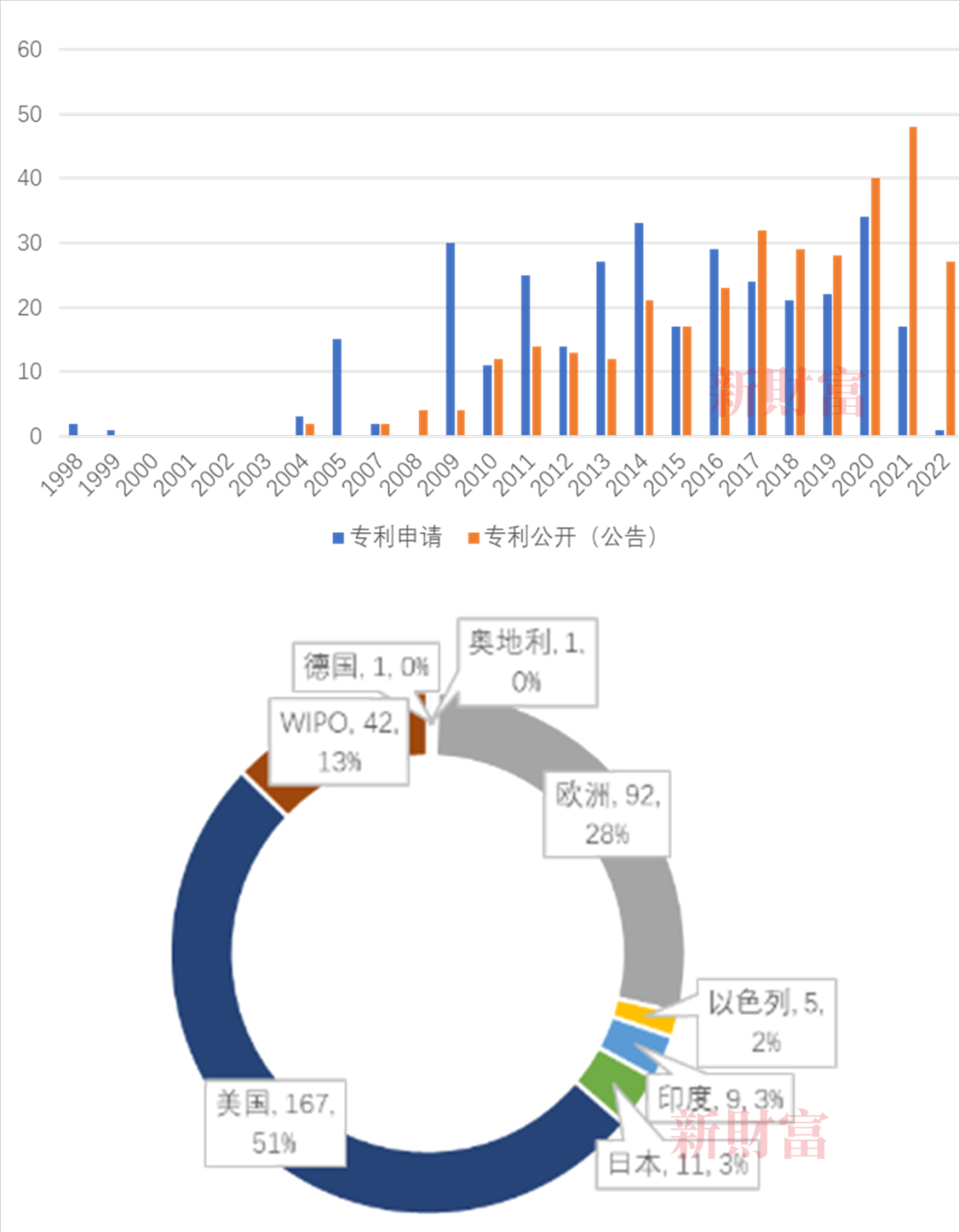

持续全球布局专利,不断实现技术突破。截至2022年8月底,Corindus专利申请达328件,主要分布在美国、欧洲、日本、印度,在力反馈、多器械协同、远程手术等方面实现了技术突破。力反馈方面,比如第二代产品CorPath GRX相较第一代增加了力反馈功能,使介入医生在手术过程中能够敏锐地感受到导丝和器械的运动和受力状况,从而实现更加精准的控制。多器械协同方面,第一代产品CorPath 200只能操作导引导丝和器械导管,CorPath GRX则增加了对造影导管的操控,为更加精密和复杂的手术创造了条件。远程手术方面,来自印度的Patel医生使用CorPath GRX成功为20英里外的患者进行了共计5次的经皮冠状动脉介入治疗(PCI)手术,相关结果已发表在医学杂志《柳叶刀》(The Lancet)子刊《电子医学》(eClinicalMedicine)上。

图:Corindus专利申请及地域分布情况

润迈德

润迈德是一家专注于基于冠状动脉造影的血流储备分数系统(caFFR系统,已取得注册证,开始销售)及微血管阻力指数系统(caIMR系统,正在临床)的设计、开发及商业化的医疗器械公司,产品主要用于CAD(冠心病)精准诊断。其中,caFFR系统用于评估冠状动脉狭窄和微血管功能障碍引起的心肌缺血的严重程度,替代传统FFR检测利用血管扩张剂诱发微血管循环最大程度充血,再用压力导丝从患者动脉介入测量的方法,能够在保证高准确度(95.7%)的同时大幅减少操作时间(由15-30分钟降至5分钟)。

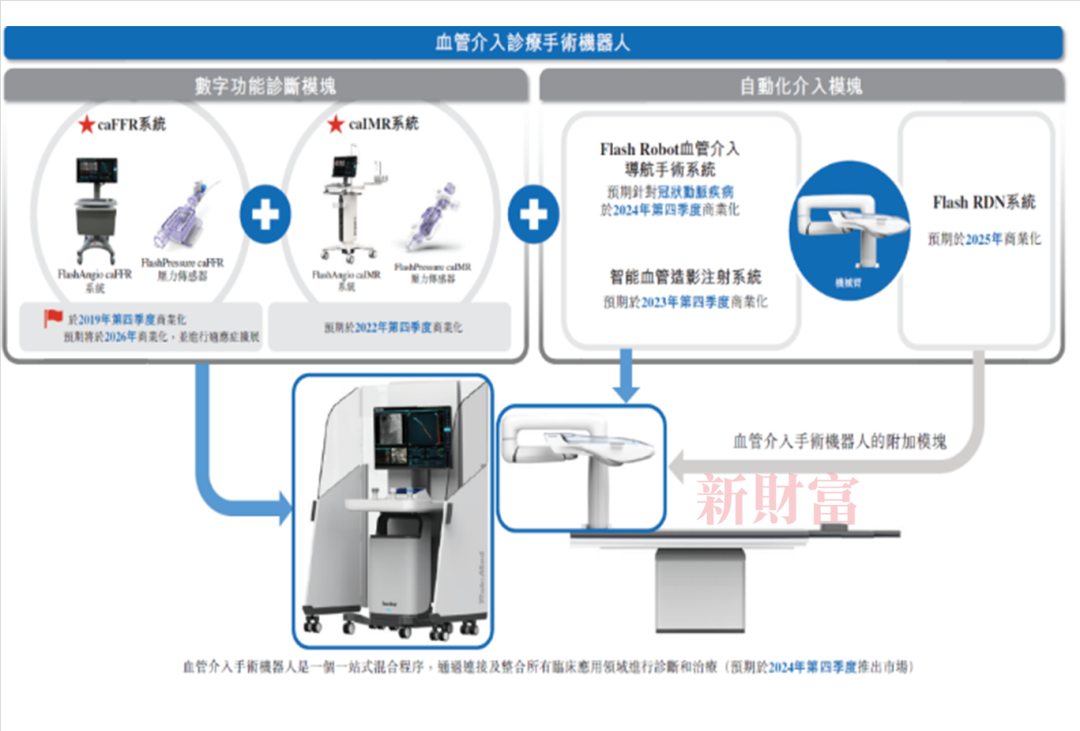

公司计划分阶段商业化单品,最终集成血管手术机器人。根据润迈德规划,其运用一站式混合程序,通过连接及整合所有临床应用领域进行诊断和治疗,将经皮冠状动脉介入全流程自动化,即将血管介入手术拆成若干部分,每一部分都是单独的一个产品,可分阶段研发并商业化,最终所有单个产品集合形成全套的血管介入手术机器人系统。

图:润迈德血管介入手术机器人发展计划

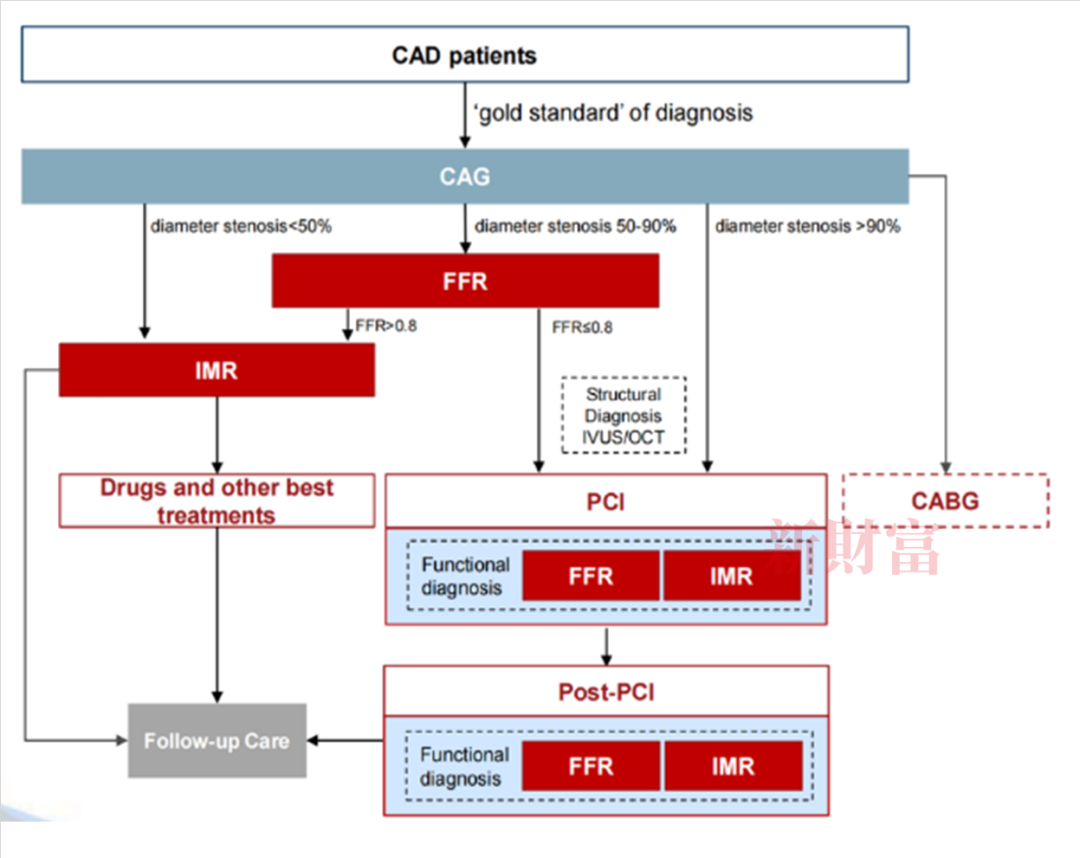

数字功能诊断产品推广需要时间,以此为基础的介入机器人产品仍需时日。首先,润迈德瞄准的CAD领域规模确实是可观的。全球CAD患病率在所有心血管疾病中高居首位,约占所有心血管疾病案例的36.4%。2020年全球CAD患者2亿人,预计于2030年将达2.6亿人。2020年中国CAD患者1700万人,预计于2030年前将达2880万人。但目前CAG是PCI治疗的金标准,国内FFR渗透率极低。CAD治疗包括药物治疗、介入治疗(PCI手术)和外科手术治疗(CABG)三大类,目前PCI是主流治疗方法。PCI治疗前需要明确诊断,冠脉造影(CAG)是最常用的金标准。2020年中国CAG检查390万例,PCI手术约100万例。CAG检查主要是评估患者的血管狭窄情况,目前发展出动态指标血流储备分数(FFR)和微血管阻力指数(IMR),静态指标血管内超声(IVUS)和光学相干断层扫描(OCT)4种方法。而目前国内FFR渗透率极低,2020年约为0.4%,并且润迈德做的caFFR是无导丝手术,耗材价格与有导丝手术相当,基本都在1.2万元左右,价格优势不足,加剧了产品推广难度。也就是说,润迈德计划的手术机器人前段诊断模块产品的推广就需要一定时间,那么,以此为基础的手术机器人产品推出周期可能会更长,也为其他未上市的血管介入手术机器人企业提供了发展机遇。

图:中重度CAD精准诊疗路径

总结下来,腔镜、骨科手术机器人发展最成熟,早期投资机会相对较少,而泛血管手术机器人细分赛道尚未产生绝对龙头,国内相关上市公司产品推出仍需时日,可关注早期投资机会。

腔镜领域,全球来看,直觉外科已有20多年的发展历史和技术积累,在全球占有较大市场份额。国内来看,上市公司微创机器人自主研发的图迈腔镜手术机器人NMPA上市批准;正在申报科创板上市的哈尔滨思哲睿,其康多机器人SR1000已在泌尿外科领域获得第三类医疗器械注册证,第二款产品SR1500和第三款产品SR2000已经提交型式检验;威高机器人产品妙手于2021年10月获NMPA批准上市;精锋医疗的产品也进入双科室(泌尿科、妇科)临床注册;其余进展较快的国产品牌多处于临床阶段。

骨科领域,全球来看,Mazor、Mako等技术发展最为成熟,被头部医疗器械公司并购。国内来看,天智航已在科创板上市,但仍处于产品推广阶段;元化智能膝关节置换手术机器人已获NMPA上市审批。

泛血管领域,全球来看,有Stereotaxis一家上市公司,Corindus被SIEMENS收购。国内其他相关企业基本处于产品开发阶段。

表:国内外主要手术机器人公司发展情况

Mako和CorPath是目前发展较好的国际厂商,天智航作为国内骨科手术机器人上市第一股,经历了上市初期的资本市场热捧和后续遇冷,因此,分析这三家公司的发展有助于总结项目筛选标准。

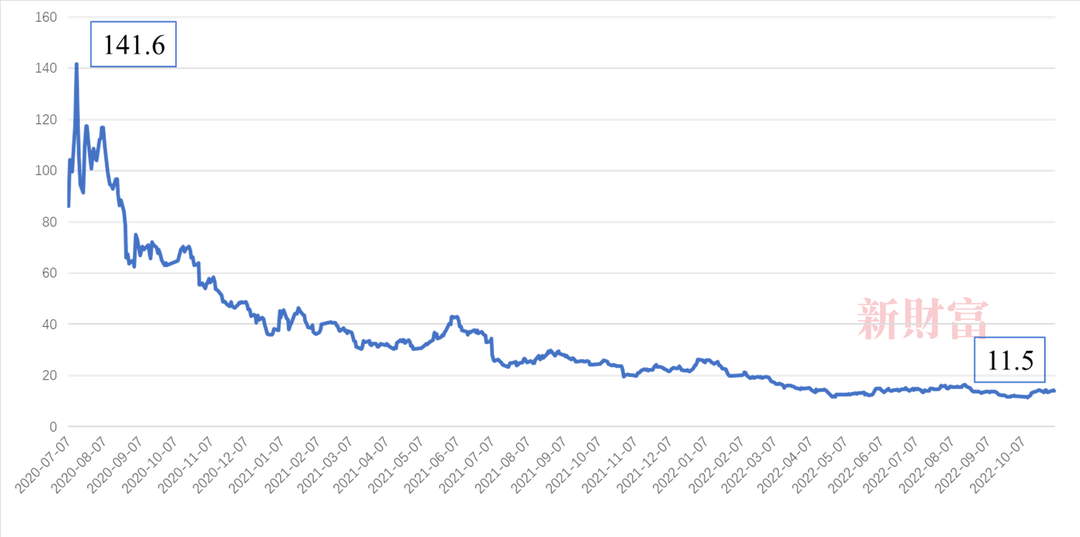

图:天智航股价走势(单位:元)

从Mako和CorPath来看,核心技术是手术机器人临床推广的基础。骨科领域,Mako经过三代产品迭代,已经形成强大的核心技术体系,一是智能手术规划技术:基于CT进行3D的智能建模,为患者生成个性化的手术方案,同时提供术中动态调整,将关节手术最大程度推向精准化、个性化。二是智能辅助截骨技术:采用创新高效的截骨模块,能够实现高速磨钻、摆锯等的集成,同时在术中实现毫米级精确截骨控制和制动巡航截骨保护,为术者赋能,实现微创化、精细化的截骨控制。这两大技术体系也保障Mako产品手术效果明显优于传统人工手术。泛血管领域,力反馈与多器械协同是目前最难解决的行业痛点之一,CorPath GRX相较第一代产品增加了力反馈功能和对造影导管的操控,为更加精密复杂的手术创造了条件。

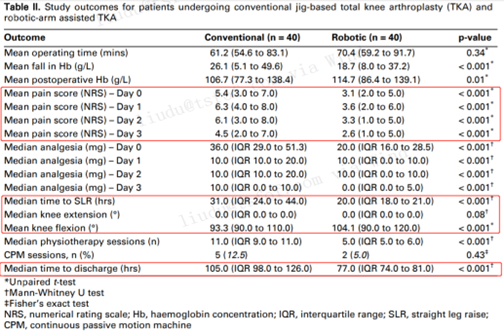

表:Mako手术与传统人工手术效果对比

从天智航来看,适用术式有限、收入结构单一、费用开支高昂是其未形成完整商业闭环的主要原因。

适用术式有限,高昂的设备价格导致推广难度大。腔镜手术机器人应用范围并不局限于胃肠、肝胆、乳腺等大外科领域,在泌尿外科、妇产科、胸外科各个领域均可以很好应用。而骨科手术机器人的操作靶点是骨骼系统,临床上基本只有骨科和神经外科会涉及骨骼系统,应用术式相对有限,并且只能解决手术中的某一项或几项关键技术,辅助完成椎弓根钉等螺钉的置入过程,不能完成全部手术操作过程。在这种情况下,千万级的设备售价对于医院来说显得并不“划算”,而本就不多的设备销售也高度依赖政策扶持。

2017年国家卫健委、工信部委联合发布《关于组织创建骨科手术机器人应用中心的通知》,明确要依托国家权威医疗机构建立骨科手术机器人应用中心,随后又发布《关于同意北京积水潭医院等21家牵头医院创建骨科手术机器人应用中心的通知》。作为唯一入选应用中心的设备生产企业,2017-2019年上述政策支持的销量分别为2台、16台和31台,占比分别为12.50%、80.00%和75.61%。2019年11月,创建骨科手术机器人应用中心政策已到期,终端医院的采购积极性可能会受到影响。

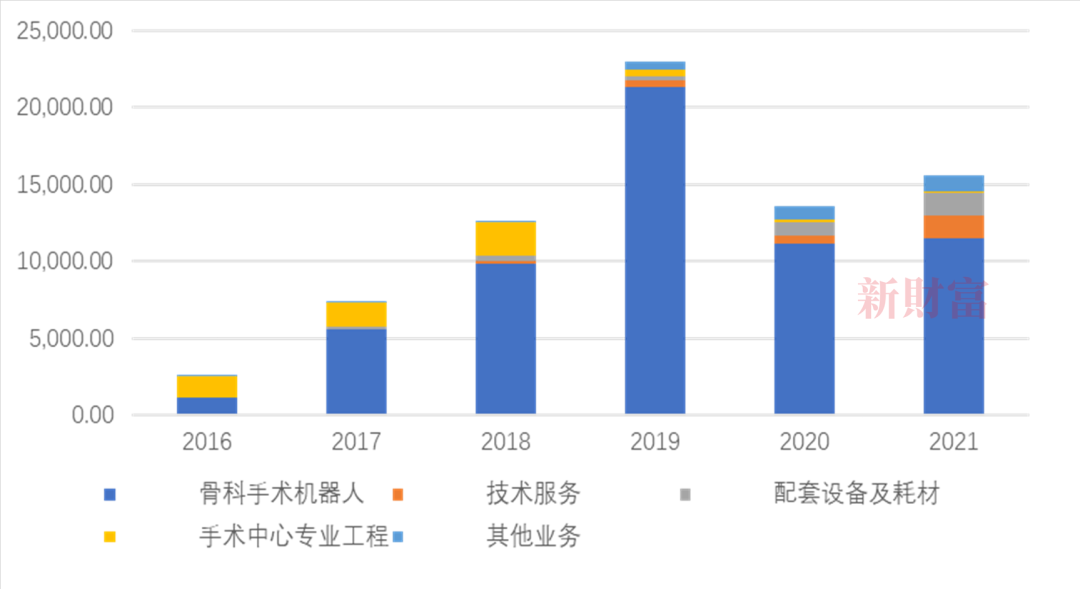

收入结构单一,产业链投资布局效果不佳。目前天智航正处于市场拓展期,收入不可以避免地以销售频次较低的手术机器人系统为主,相关收入占比基本在70%以上,销售频次较高的耗材销售占比最高不到10%。为丰富收入结构,天智航进行了数起相关投资,涉足脊柱医用耗材、移动CT、机械臂和静脉配药机器人等领域。截至2019年末,公司其他权益工具账面价值10711.28万元,占总资产的15.01%,但2018年投资的法国SPW受业绩不佳、经营层动荡等原因影响股价大幅下跌,天智航对该笔投资计提了2169.11万元的资产减值损失。另外,2018年天智航通过子公司水木东方投资了上海谦迈,但由于持续亏损等原因,2019年末,天智航持有的上海谦迈200万元投资已减计为零。

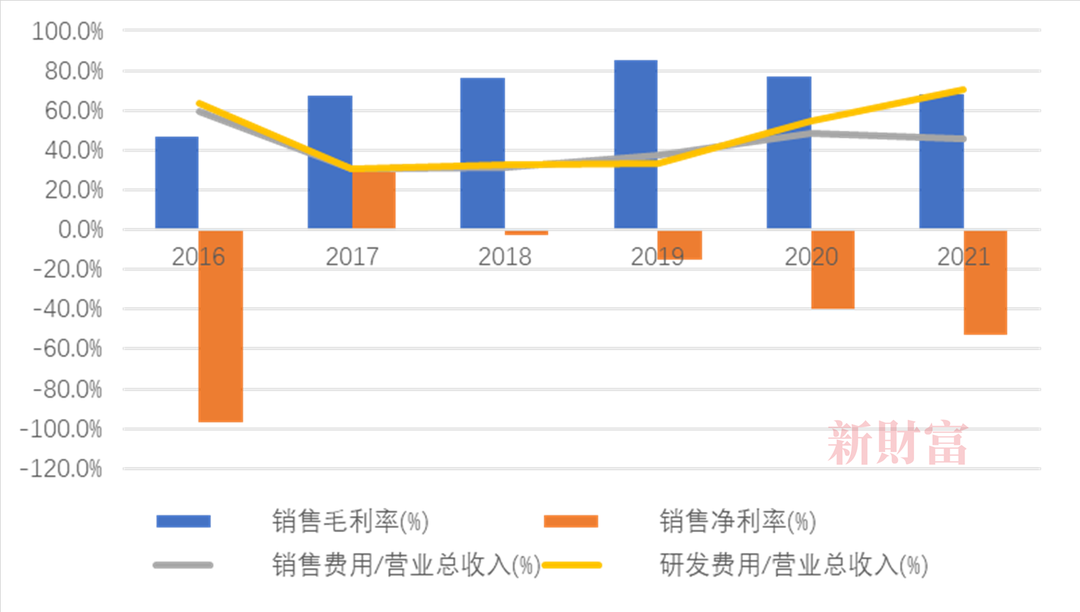

费用开支高昂,高毛利但无净利。2021年,天智航研发费用高达1.10亿元(占营业收入的70.37%),同比增长48.14%。2016-2021年销售费用占营业总收入比重平均值为42.3%。同时,部分核心零部件外采成本较高,如光学跟踪相机和机械臂最终来源于加拿大和丹麦,2017-2019年,两项原材料采购金额占比分别为35.75%、32.61%和35.74%。虽然公司销售毛利率可以达到60%以上,但过高的研发、销售开支以及核心零部件采购成本侵蚀了利润。

图:天智航历年收入结构(单位:万元)

图:天智航历年利润及费用率(单位:%)

高术式通用性

手术机器人属于大型医疗器械设备,医院采购时会考虑“成本-收益”问题,因此,高术式通用性有利于摊薄使用成本,医院的采购意愿会更高。

对于骨科手术机器人,应能够实施大部分骨科手术,包括创伤、脊柱、关节。目前Mako机器人具备了关节置换的功能,可以截骨,但是没有创伤、脊柱的定位与置钉功能;Mazor只具有脊柱和创伤的置钉、板功能,并不具备截骨能力;ROSA机器人的膝关节手术仅有定位功能和夹具,可以辅助人工截骨和置钉。

对于泛血管手术机器人,应能够通用包括心血管、脑血管、外周血管、主动脉、肿瘤血管等各类血管腔内介入手术,弥补目前大多数产品应用术式局限导致的临床价值不高问题,为后续产品大规模商业化打下基础。

高技术稳定性

对于骨科手术机器人,一是控制算法能够将骨科手术技术数字化和经验代码化,并能够精准、稳定地控制切、磨、钻等骨科手术操作;二是机械臂的刚度和稳定性要高,由于磨削过程中机械臂引导磨削通道以及臼杯放置过程中的持续敲击,机械臂的刚度和稳定性决定了髓关节置换手术中臼杯放置的角度精度是否能够达到要求,以及产品后期的维护成本。

对于泛血管手术机器人,要能够支持产品完成大部分介入手术动作,包括导丝、导管及导鞘的前进、后退、旋转,球囊的前进、后退、收放,支架的输送与释放,要求主端操作器能够捕捉医师的手部动作,并最大限度保留医生的传统介入手术操作技巧。

高器械适配性

不论是骨科手术机器人还是泛血管手术机器人,参考“设备+耗材”“销售+租赁”的盈利模式,能够适配市面上通用的末端执行器、导管导丝等耗材,做成开放机器人的系统有利于市场推广,保障产品放量盈利。

港股18A手术机器人公司适用规则

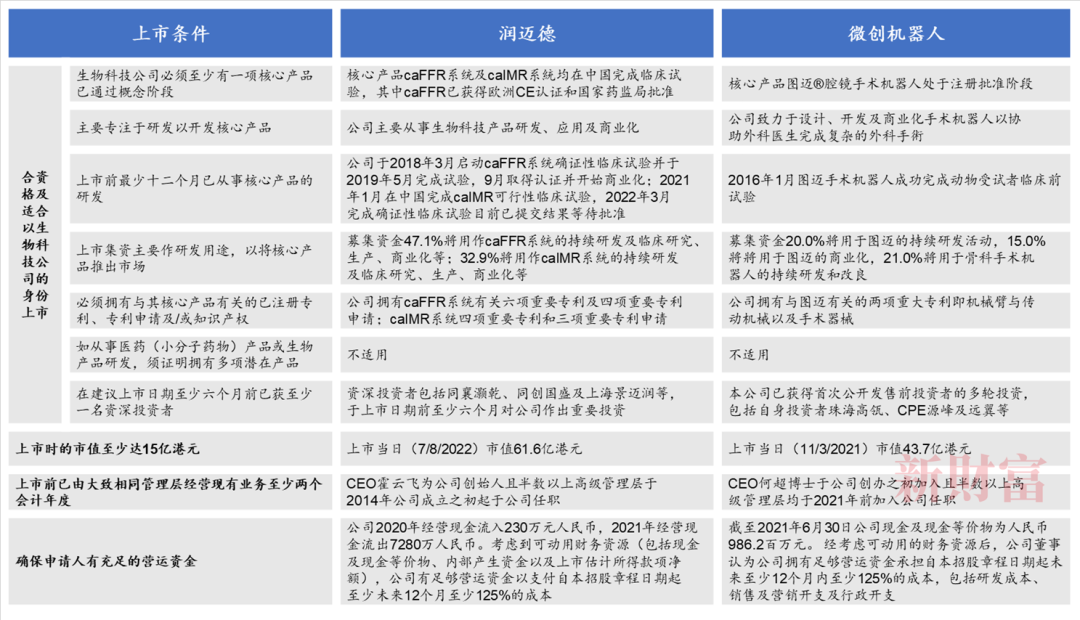

《香港联交所主板上市规则》第18A章规定,针对盈利、市值或现金流未能满足一般上市标准的公司,可在符合第18A章的要求下寻求上市,具体要求包括:(1)证明其合资格及适合以生物科技公司的身份上市;(2)上市时的市值至少达15亿港元;(3)上市前已由大致相同的管理层经营现有的业务至少两个会计年度;(4)确保申请人有充足的营运资金(包括计入新申请人首次上市的所得款项),足可应付集团由上市文件刊发日期起至少12个月所需开支的至少125%。

润迈德医疗和微创机器人即按照18A规则在港股上市,而以手术机器人或其他医疗器械作为核心产品的公司若希望通过18A规则实现上市,必须另外向香港联交所证明:(1)公司核心产品是有关主管当局分类标准项下的第二类或第三类医疗器械;(2)公司核心产品已至少通过型式检测,该检测主要是由有资质的检测机构依据既有的国家标准、行业标准以及厂家提出的产品技术要求对产品进行安全性有效性的评价,这将构成主管当局或认可机构所需申请的关键部分;(3)主管当局同意或并无反对申请人开展进一步临床试验,或主管当局不反对申请人开始销售有关医疗器械。

例如,微创机器人在港股上市时,有两款核心产品:一款是腔镜手术机器人图迈,另一款是骨科手术机器人鸿鹄。两款都处于注册申报环节,符合了盈利的生物科技公司核心产品的上市要求。

再如,润迈德的核心产品是caFFR系统和caIMR系统,作为一家将软件与硬件相结合的手术机器人公司,其在香港上市时,已将产品商业化,即caFFR系统已经获批,并在申报时进行上市后的适应症拓展的临床试验,因此符合香港交易所规定。

表:润迈德、微创机器对应港股18A上市规则梳理

科创板手术机器人公司适用规则

天智航是A股板块手术机器人第一股,其在登陆科创版时尚未盈利,采用了第二套上市标准,即在上市时市值不低于15亿元,近一年的营业收入不低于2亿元,且近三年的研发合计投入占营业收入的比例不低于15%。由于国内手术机器人行业发展还处在早期阶段,相关公司尚未盈利,无法满足科创板的盈利需求。对于比初创企业更成熟、有具体商业化产品且能够实现一定销售的公司,可以参考天智航采用的上市标准。

微电生理是首家适用科创板第五套上市标准上市的医疗器械企业,如果说天智航代表了可以以不低于2亿元营收上市的已初步商业化公司,那么,微电生理则为尚未商业化产品的手术机器人公司提供了可参考路径。第五套上市标准要求包括:公司预计上市时的市值不低于40亿元;主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果;针对医药行业,企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验。

上交所随后发布的《上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第7号——医疗器械企业适用第五套上市标准》更是从五个方面明确了医疗器械企业适用第五套上市标准的相关要求:细化核心技术产品范围,明确取得阶段性成果,客观论证市场空间情况,具备明显的技术优势,准确披露核心技术产品。比如,一家手术机器人公司的产品尚未商业化,但它核心产品已经取得了阶段性成果,未来市场空间、技术优势都是可以论证的,那么这家企业是符合科创板医疗器械企业第五套上市标准的。

核心技术

由于手术机器人属于多学科复合产物,企业的竞争力依托于知识产权,因此,证监会格外关注核心技术的来源问题,诸如是否掌握具有自主知识产权的核心技术,核心技术是否存在合作研发或者专利技术由第三方许可的情况,核心技术是否权属清晰、是否存在与核心技术人员权属约定不明的情形。

由于手术机器人行业国外已有较多竞争对手,国内企业希望能够在已有竞争对手的基础上获得突破,因此,证监会主要关注两点,一是与已有产品在技术上是否具有可比性,是否存在市场重叠、应用场景交叉或重合的现象。二是核心技术是否处于国内或国际领先地位、是否成熟或者存在快速迭代的风险。

由于手术机器人需要大量的临床试验,并且最终应用于临床实践,因此,潜在的医疗风险备受关注。在手术机器人的应用中可能会出现手术风险(包括精准度风险、出血风险等)及放射性风险,而这些部分需要核心技术的支撑来防范、杜绝。

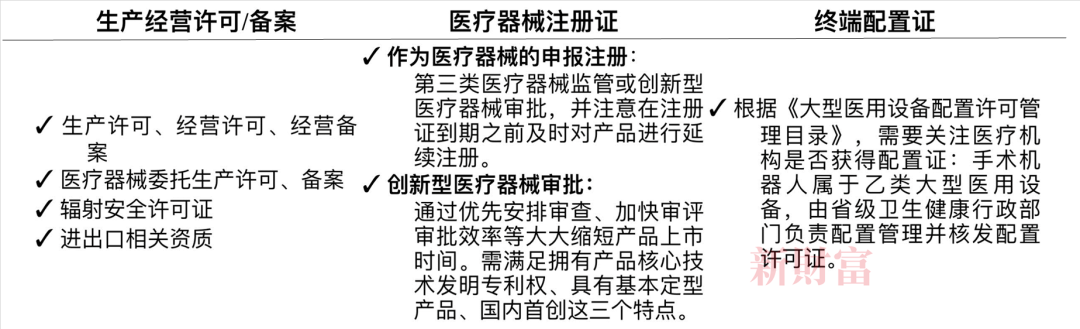

资质和准入

手术机器人属于一类大型医用设备,除了生产经营许可和医疗器械注册证外,使用这类设备的医疗机构需要获得由省级卫生健康行政部门负责配置管理并核发的配置证。但该规定为管理性强制性规定,而非效力性强制性规定,不会影响合同效力,相关行政处罚针对医疗机构,并且目前对配置证的管理也逐步放宽,故是否取得终端配置证并不一定对企业的生产经营及上市产生影响。

表:手术机器人资质和准入关注要点

联影医疗属于该类企业,因此在其上市过程中,除发行人本身的资质外,证监会还特别关注其终端客户是否已按照规定办理了大型医用设备配置许可证,如果终端客户没有办理配置证,是否存在反向对发行人产生影响的合规风险,甚至存在回款、退换货的风险。

关于这个问题,联影医疗主要从两个层面回答:(1)从合规风险角度,联影医疗主要强调配置证的申请主体是医疗器械使用单位而非发行人;(2)对于回款、退换货和其他风险,联影医疗则强调,配置证本身不影响销售合同的有效性,所以,联影医疗因终端客户未办理配置证所导致的回款风险比较低。同时,联影医疗也强调了事实性问题,包括目前不存在因为终端客户没有办理配置证而导致的退换货风险。目前,我国大型医疗设备配置管理在逐步放开,部分终端客户未按照规定办理配置证,不会对发行人业务产生重大不利影响。最后,发行人对终端销售也制定了严格的内部控制,内部控制措施设计且执行有效。

图:联影医疗关于证监会提出的资质和准入问题的回答要点

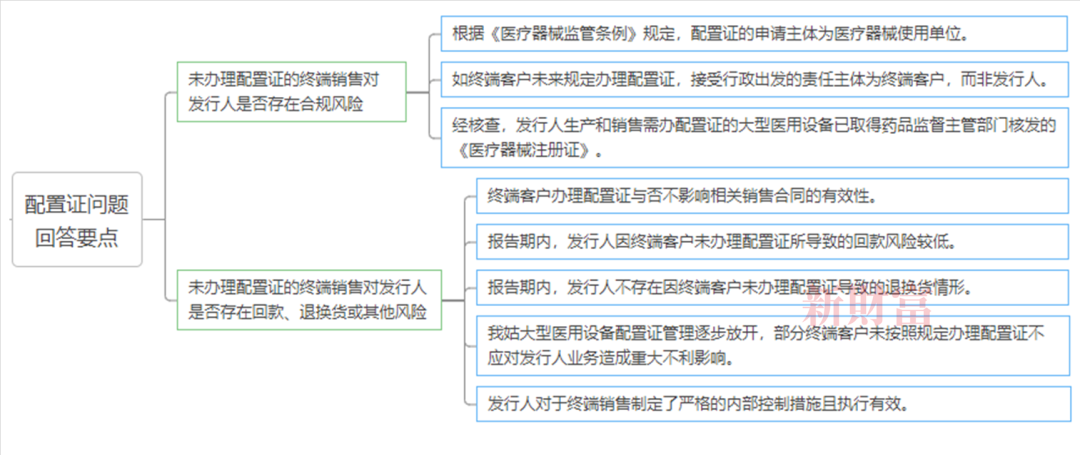

商业贿赂风险

国家市场监督管理总局于2018年印发了《关于开展反不正当竞争执法重点行动的公告》,重点查处医药(包含医疗器械、药品)购销领域的商业贿赂行为。最高人民法院和国家医疗保障局于2020年签署了《关于开展医药领域商业贿赂案件信息交流共享的合作备忘录》,要求建立医药领域商业贿赂案件定期通报制度。

商业贿赂风险也是证监会的关注要点,主要包括广告宣传费的金额及占比,需要发行人横向对比,并对广告宣传费的主要支付对象和发行人是否有关联关系和其他利益安排进行拆分说明;销售人员的考核标准,与销售相关的提成、相关提成或奖金比例是否符合行业惯例,是否存在员工进行商业贿赂的风险;在市场推广过程中个别员工通过不正当手段促进产品销售的风险,如以获取不当商业利益为目的参加展会、学术会议等。

在天松医疗案例中,证监会询问了发行人报告期内是否存在商业贿赂等违法违规行为,是否有股东、董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查。天松医疗在回答这类问题时给了可参考的范式,这也是手术机器人企业包括很多大型医疗器械企业规范商业贿赂合规问题时需要注意的两个问题,一是要做好制度建设,通过内控制度防范业务过程中涉及的相关商业贿赂行为。二是在事实层面要预防严重的商业贿赂风险。此外,还需要实行预防商业贿赂的承诺制。销售人员需要签署反商业贿赂的承诺书,因此,在事实层面要特别预防金额较大的销售费用存在商业贿赂的情形,或因商业贿赂导致的行政处罚或诉讼记录或发行人的主要股东、董事、高级管理人员、销售人员存在因为商业贿赂受到处罚或被立案调查的情形。

图:天松医疗关于证监会提出的商业贿赂问题的回答要点

广告合规风险

若企业在广告宣传过程中行为不当,将可能面临被监管部门调查及处罚的风险,进而对企业的经营及声誉产生不利影响。

根据《中华人民共和国广告法》《医疗器械监督管理条例》等相关规定,医疗器械广告的内容应当真实合法;不得含有虚假、夸大、误导性的内容,表示功效、安全性的断言或者保证,说明治愈率或者有效率的内容,与其他医疗器械的功效和安全性或者其他医疗机构比较的内容,含有评比、排序、推荐、指定、选用、获奖等综合性评价内容,含有使用科研单位、学术机构、行业协会或者专家、学者、医师、药师、临床营养师、患者等的名义和形象作推荐、证明的内容等等。

因此,手术机器人企业对产品进行宣传时,需要关注广告、宣传合规,包括但不限于如下两点。一是要防范前述“广告宣传费可能会被认为是商业贿赂”的风险,尤其是在面对证监会问询时,可能会需要对广告宣传费的账目明细有合理解释。二是对广告内容进行严格筛选和把控,避免违反相关法律对医疗器械广告的规定,对生产经营造成不利影响。

在联影医疗上市中,证监会就对广告合规问题进行了问询:直销和经销模式下发行人产品的销售过程、商业合规风险,报告期内涉诉情况以发行人的应对措施。

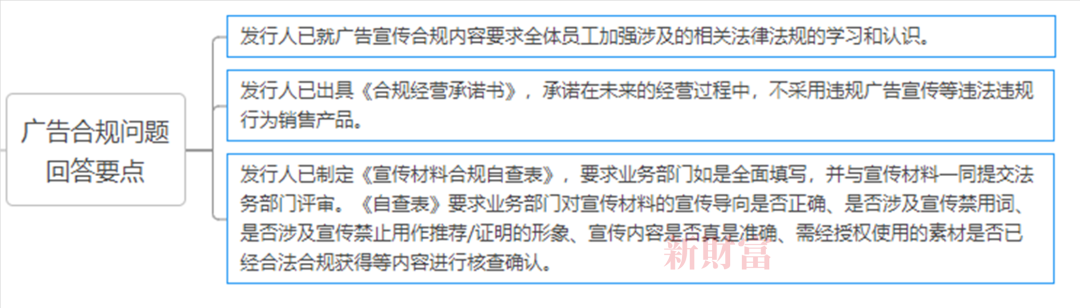

联影医疗的回答要点如下:(1)发行人已就广告宣传合规内容要求全体员工加强涉及的相关法律法规学习和认识;(2)发行人已出具《合规经营承诺函》,承诺在未来的经营过程中,不采用违规广告等违法违规行为销售产品;(3)发行人已制定《宣传材料合规自查表》,要求业务部门如实全面填写,并与宣传材料一同提交法务部门评审。《自查表》要求业务部门对宣传材料的宣传导向是否正确,是否涉及宣传禁用词、是否涉及宣传尽职推荐/证明的对象、宣传内容是否真实准确、需经授权使用的素材是否已经合法合规获得等内容进行核查确认。

图:联影医疗关于证监会提出的广告合规问题的回答要点

进攻型专利系统

专利布局分为防御型和进攻型。防御型专利布局指的是将开发自家产品所产出的研发成果进行专利保护,目的是防止他人抄袭自家产品。进攻型专利布局则是在竞争对手的技术路径上布局专利,使得竞争对手的产品落入专利权范围。企业在进行研发活动时,基本上都是为了开发自家产品,所以大部分的专利布局属于防御型专利布局。

由于专利权是一种排他权,即在他人使用专利技术的前提下才能发挥其价值,因此进攻型专利布局的价值会高于防御性专利布局的价值。

在防御型专利布局下,很可能由于竞争对手或同类企业的专利布局,而使得本企业的产品落入对方的专利权范围,由此引发专利侵权的风险。这是因为手术机器人的开发周期较长,行业正蓬勃发展,彼此专利之间很可能出现重合度较高的情形。随着竞争加剧,仅靠防御型专利布局,很可能面临专利垄断、专利侵权的风险。

布局进攻型专利,则可以化守为攻,从被动境地变为主动,有效防范和杜绝专利侵权的可能性,有利于增加企业的行业竞争力和影响力。

在布局进攻型专利时,需了解该领域已获批的专利权,核查自身产品是否涉及已获批的专利权范围,配置研发团队研究竞争对手的产品路径并提出预测需要,抢先在竞争对手的产品路径上布局专利。

数据安全

手术机器人涉及诸多临床试验,临床试验中会收集和储存大量的个人信息,因此,管理参加临床试验的患者或志愿者的数据十分重要,主要体现在两个方面,一是数据是设备、系统开发和优化的基础,若遭到黑客攻击泄露,无疑是重大机密流失;二是一旦数据泄露,可能会面临个人信息保护和隐私权保护方面的不合规风险。

根据《网络安全法》、《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》和《个人信息保护法》相关规定,在数据安全方面需关注:①是否采取合理有效的内控措施防止信息泄露或被滥用;②这些数据会以何种方式被存储于何处,是否和其他研究机构及人员共享;③是否按照《网络安全法》和《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》完成相应的安全评估;④在处理个人信息时是否履行告知义务;⑤在涉及敏感信息或向境外传输信息前,是否取得个人的单独同意。

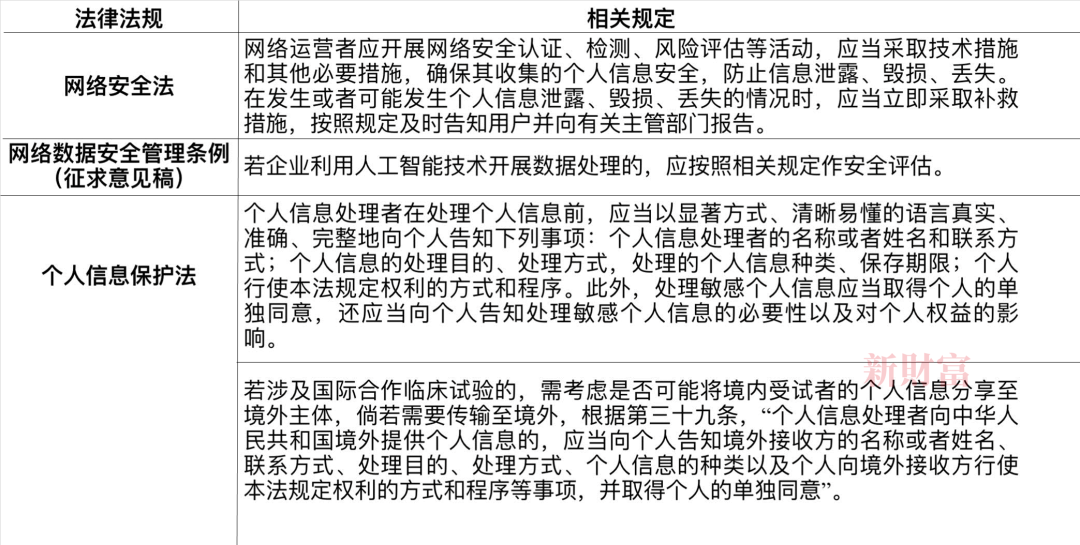

表:手术机器人数据安全法律关注点依据