据麦姆斯咨询介绍,南京工业大学药学院药物分析教研室杨雪娇副教授、高兵兵副教授、新加坡国立大学Chwee Teck Lim院士近期在英国皇家化学会旗下重要期刊Nanoscale Horizons发表了综述文章,系统回顾了微针(Microneedles, MNs)与微流控(Microfluidics)技术融合在智能医疗可穿戴设备中的关键进展,并提出了多功能集成平台在慢性病管理、创面治疗、远程诊断等多场景下的应用前景。

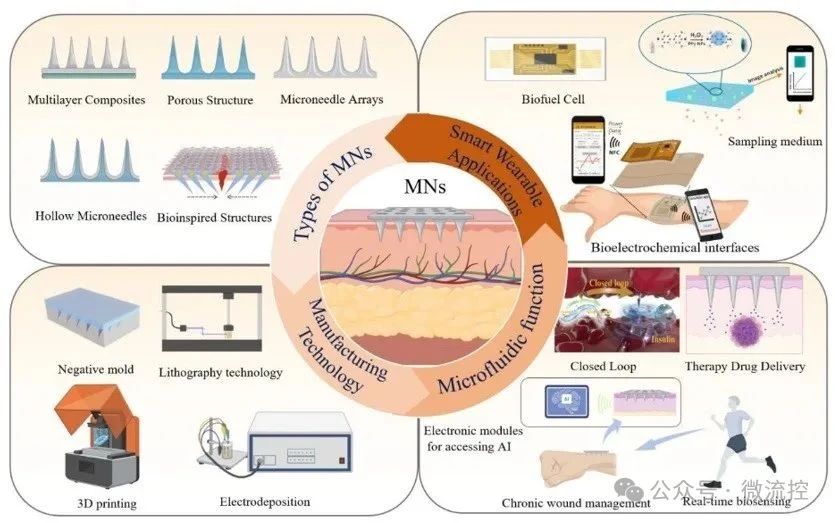

文章聚焦于将微创穿刺能力出色的微针技术与可实现精准液体操控的微流控系统有机结合,打造集实时监测、生物信号采集与药物递送于一体的下一代智能可穿戴设备。作者对当前主流的微针结构类型,包括空心、孔状、仿生、多层复合型等,进行了详尽介绍,分析其在增强生物相容性、力学性能、响应性给药与智能感知中的关键作用。同时,作者系统梳理了各类天然与合成高分子材料(金属、丝素蛋白、透明质酸、PEGDA等)在微针制造中的性能表现及其微流控适配性,并探讨了3D打印、微铣加工等先进制备技术的赋能路径。

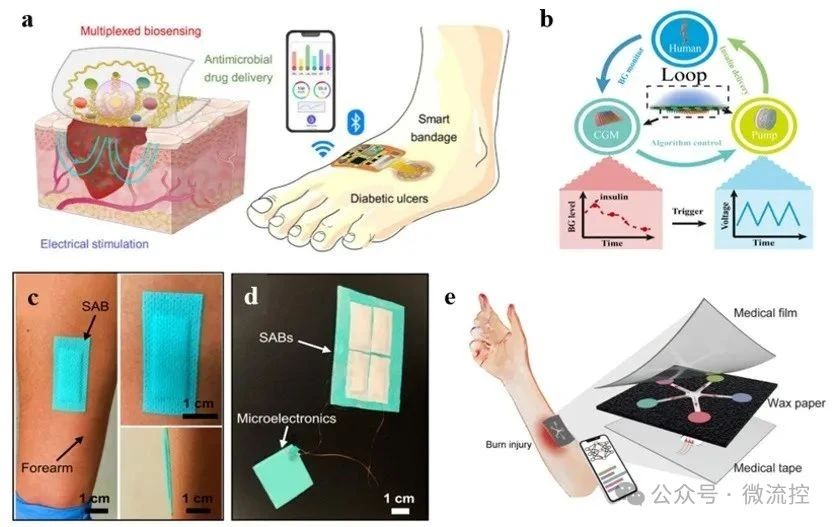

文章指出,将微针作为微流控系统的“接口”,不仅显著提升了体液采集的效率与精准度,还为闭环治疗(如葡萄糖监测与胰岛素释放系统)提供了技术支撑。研究特别强调仿生微针结构在药物释放调控、组织贴合性及摩擦电驱动中的创新设计,为构建具备自适应反馈调控能力的智能治疗平台奠定了基础。此外,文中还归纳了多项在智能创伤愈合、皮肤传感、神经接口等方向的最新成果,提出通过集成AI算法、可穿戴通讯模块与生物兼容能源系统,有望实现从“诊断-决策-干预”一体化的全闭环精准医疗。

本综述的发表为微针与微流控系统的深度融合提供了系统性理论框架与实践路径,不仅促进多学科交叉协同,也为开发下一代智能医疗可穿戴技术提供了重要参考。

南京工业大学药学院硕士生李新为论文第一作者,药学院药物分析教研室杨雪娇讲师、高兵兵副教授、新加坡国立大学Lim Chwee Teck教授为论文的通讯作者。

研究背景

聚焦于下一代智能医疗可穿戴设备的创新与发展,特别是通过整合微流控技术与微针系统,以应对当前医疗保健领域的挑战并提升患者护理水平。当前,随着人工智能的飞速发展和其在生物医学领域的渗透,高通量微流控系统正被人工智能加速,展现出在生物医学应用中处理微量样本和进行复杂分析的巨大潜力。同时,微流控技术也被证明能够实现个性化的药物递送,为精准医疗提供了新的途径。这些进步共同为开发更高效、更个性化的智能医疗解决方案奠定了基础。

此外,微针技术作为一种微创给药和生物采样方式,近年来也受到了广泛关注。它能有效穿透皮肤角质层而不触及神经和血管,显著降低了传统注射方式的疼痛和感染风险。更值得一提的是,人工智能辅助的生物信息学与微针技术的结合,在糖尿病伤口愈合等领域展现出巨大的应用潜力。本研究旨在将微流控的精确流体控制能力与微针的微创生物界面相结合,克服现有可穿戴设备在生物信息获取和药物递送方面的局限性,从而开发出能够实现更有效、更个性化、更便捷的下一代智能医疗可穿戴设备,满足日益增长的医疗保健需求。

图1 下一代可穿戴设备:微针和微流控系统的集成

下一代微针类型

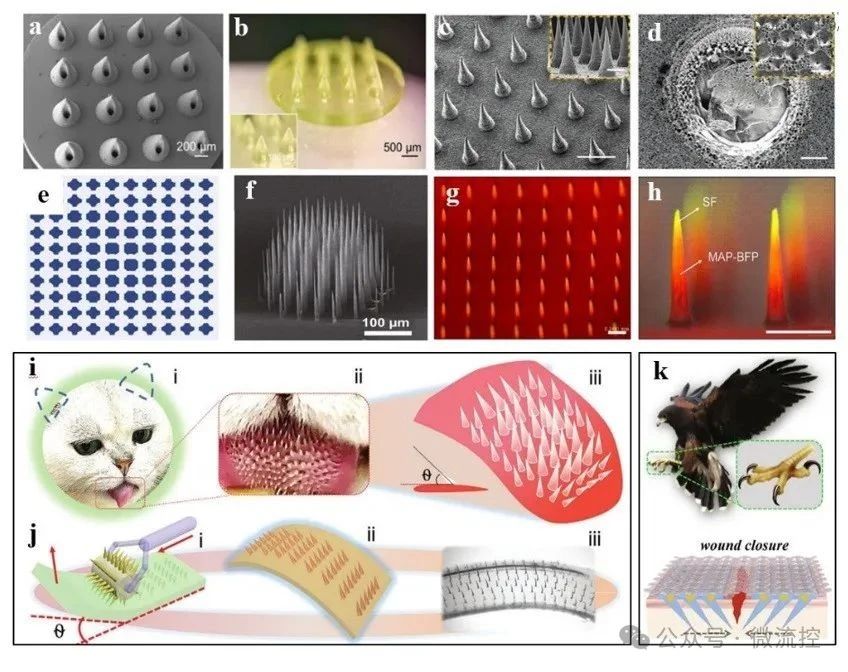

主要包括中空微针、多孔微针、微针阵列、多层复合微针和仿生微针等类型。中空微针利用微米级孔道实现无痛药物输送和生物流体采样;多孔微针凭借高比表面积和光热响应特性实现可控药物释放;高密度微针阵列可精准穿透组织并集成传感功能;多层复合微针通过模块化设计平衡机械强度与生物相容性;仿生微针则模拟自然生物结构优化流体传输和组织粘附。这些微针通过与微流控、柔性电子和AI技术的融合,正推动智能闭环诊疗系统的发展,在伤口愈合、慢性病管理和个性化医疗等领域展现出广阔应用前景。

图2 不同结构微针示意图

智能可穿戴设备中的微针

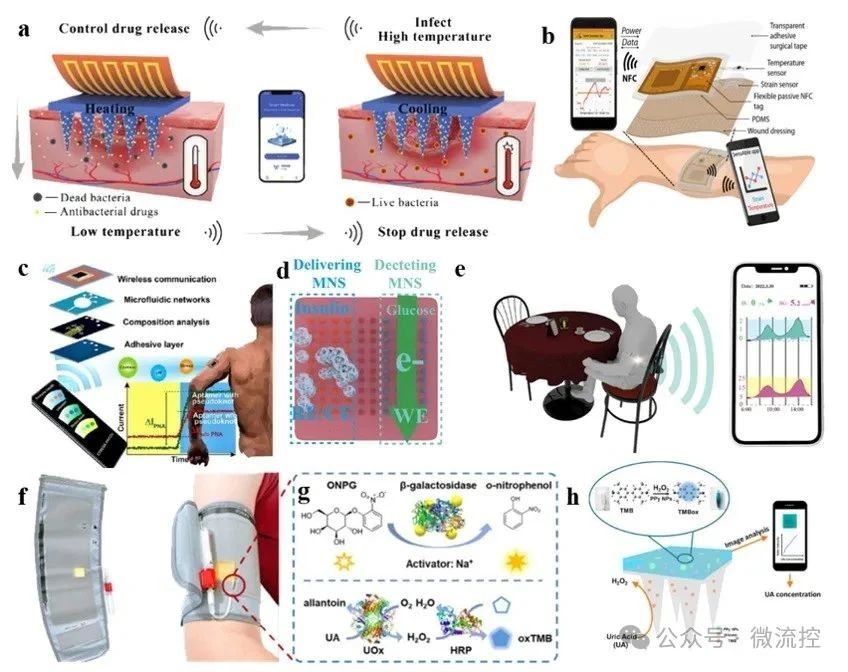

微针技术与智能可穿戴设备的结合开创了医疗监测与治疗的新范式。通过将微针阵列集成于柔性贴片平台,这些设备能够无痛穿透皮肤屏障,实现三大核心功能:生物电化学界面用于神经信号监测和电刺激治疗,如癫痫和帕金森病的闭环管理;生物燃料电池利用组织液中的葡萄糖自主供电,支持持续血糖监测和药物递送;可视化采样系统通过微针采集组织间液,结合比色传感和机器学习算法实现多种生物标志物的实时分析。这些创新设计突破了传统表面电极的局限,兼具微型化、舒适性和无线传输优势,为糖尿病管理、慢性伤口护理等长期医疗需求提供了革命性的解决方案,标志着个性化医疗向智能化、无创化方向的重要演进。

图3 智能可穿戴设备中的微针主要功能示意图

用于传感和药物递送的微流控

微流控技术与微针的结合为精准医疗提供了突破性解决方案。在传感方面,微流控系统通过毛细作用、电渗流等原理实现微量组织间液的高效采集,并与电化学、等离子体或比色传感技术结合,可对葡萄糖、尿酸等生物标志物进行高灵敏度实时监测。在药物递送领域,微流控通道与响应性微针的协同作用实现了按需给药的智能调控,如血糖触发的胰岛素释放或光热响应的抗生素递送。特别值得注意的是,这些系统已发展出"检测-反馈-治疗"的闭环模式,通过集成AI算法分析生理信号并动态调整给药方案。当前技术挑战包括提高流体提取效率、优化传感器稳定性以及解决规模化生产问题,但随着柔性电子和自供能技术的发展,微针-微流控集成系统正推动着个性化医疗向智能化、自动化方向快速演进。

图4 (a)糖尿病足上受感染的慢性不愈合伤口上的柔软可穿戴贴片示意图。(b)组织液中闭环系统结构的示意图,带有用于葡萄糖检测和胰岛素输送的微针。(c) 安装在人体前臂上的 SAB 的光学图像,带有放大的细节。(d) 由四个集成 SAB 供电的微电子器件的光学图像,可以监测活动状态、体温、脉搏率和血氧饱和度等生理信号。(e)PETAL 传感器粘附在烧伤伤口上的图示,用于使用 PETAL 传感器的详细逐层结构对伤口愈合状态进行比色分析。

结论与展望

微针与微流控技术的融合为智能可穿戴医疗设备开辟了革命性前景,但仍面临关键挑战。当前技术瓶颈主要集中在组织间液高效采集、长期机械稳定性与生物相容性平衡,以及规模化生产工艺优化等方面。未来发展方向将呈现三大趋势:一是智能化闭环系统的完善,通过AI算法实现多指标动态监测与精准给药的自主调控;二是新型材料的突破,包括自修复、可降解及环境响应型材料的开发应用;三是系统集成度的提升,结合柔性电子、无线传输和自供能技术实现全功能一体化。产业层面,全球已有多个初创企业将微针技术推进至临床试验和市场转化阶段。随着跨学科协作的深入,这类技术有望在未来5-10年内实现从慢性病管理到即时诊断的全面临床应用,最终推动医疗模式向个性化、预防性和去中心化方向转型。

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。