在科技飞速发展的当下,可穿戴技术正以前所未有的速度融入人们的生活与工作,成为全球科技竞争的关键领域。香港理工大学晋江技术创新研究院纺织服饰科技研究所所长、香港理工大学智能可穿戴系统研究院陶肖明教授团队凭借卓越的科研实力与前瞻性的创新思维,在运动恢复、多感仿真及电子织物交互等前沿科研领域取得突破性成果,为可穿戴技术的革新注入强劲动力,引领行业迈向全新的发展阶段。

快速温度对比疗法在促进运动恢复、缓解疼痛和提升肌肉柔韧性方面效果显著,但传统的实施方式存在诸多不便。陶肖明教授团队基于此需求,深入研究并成功研发出一系列关键核心技术,打造出智能可穿戴冷热交替运动恢复系统。

团队精心设计的具有网络流体通道的独特流体织物结构,以及特有的单向传热复合织物,配合符合人体工学的织物器件,为系统的高效运行奠定基础。机电流体多功能检测和控制系统,搭配无线远程控制与手机程序,实现了智能化便捷操作。该系统在温度切换方面表现卓越,在5℃与40℃之间相互切换仅需10秒,且温度分布均匀,最大热通量可达1.2千瓦/平方米,与水浸法相当。在使用场景上,它克服了水浸法的局限性,运动员可在训练或比赛间隙,于运动场边轻松使用,及时进行运动恢复。

图1.智能可穿戴冷热交替运动恢复系统应用示例

该系统由主机和可穿戴端构成,体型小巧便携,优势众多。不仅能在短时间内实现冷热交替并进行多个循环,还能在冷热敷的同时提供3个等级的间歇式加压。可穿戴传热服装设计周全,已成功完成大腿、小腿、膝盖、脚踝、肩膀、手肘等部位的可穿戴端研发,能全面包裹主要肌肉关节。用户可通过手机APP根据自身需求个性化选择治疗模式和参数。经志愿者测试验证,使用该系统相较于被动休息,能显著提升运动后肌肉供氧量和弹性,有效降低延迟性肌肉酸痛的增幅。此外,该系统在康复治疗和疼痛管理等领域也展现出巨大的应用潜力。

在多感仿真可穿戴技术领域,陶肖明教授团队致力于揭示人类混合嗅觉感知机制及多感触觉模拟的原理,团队首次提出基于纤维集合体的仿生机制,并设计与之匹配的驱动装置,用于模拟混合气体和触觉。通过人工智能模型和控制仿真设备的算法,将传感器获取的测量信号实时融合,为用户提供高度沉浸式的体验。

该设备研发目标包括:研发一种基于人工智能控制的可穿戴嗅觉模拟装置,实现混合气味感知与仿真功能;研发一种织物触觉仿真设备,通过调节硬度、尺寸、表面形态和热性质,实现对作用力和温度的精准感知与调控;以及开发可穿戴纤维基声学听诊器,用于人体内脏器官位置和强度的连续声学监测。这些创新成果不仅为元宇宙技术的发展开辟了全新机遇,还将对医疗保健、物联网、数字艺术、机器人、体育科技、时尚产业及纺织业等领域产生深远影响,推动跨行业的技术革新与产业升级。

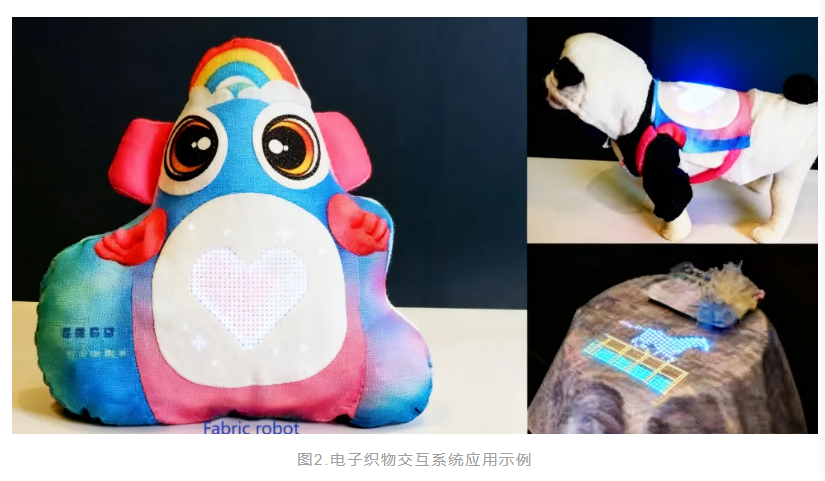

电子织物交互系统是陶肖明教授团队的标志性科研成果之一。基于微电子芯片与纤维材料的异构集成技术,团队成功开发出兼具高性能与可编程特性的新一代电子纺织品系统。研究过程中,团队突破性研制出直径小于1毫米的全球最细电子纱线,其不仅具备卓越的耐水洗性能,还可无缝兼容传统针织与刺绣工艺。

基于上述突破,团队实现了多项技术创新,包括全彩可编程电子织物显示技术、基于织物系统的智能交互技术、复合电子纱线异构集成工艺、新型纤维基电子材料体系以及专用定制化纺纱设备。由此构建的智能织物交互系统,首次实现视觉-听觉-触觉多模态协同感知。该系统具有多项突破性优势:采用直径小于1毫米的可水洗电子纱线技术,在保持纺织品原有柔软特性的同时,实现了卓越的穿戴舒适性;系统不仅支持多模态人机交互功能,还具备防污、防水等优异的环境适应性,更通过高度集成化的设计实现了感知-反馈一体化,为智能穿戴领域树立了新的技术标杆。

在应用前景方面,该智能织物系统在医疗健康、智能家居、互动娱乐等领域都具有广阔的应用空间,这些应用不仅突破了传统可穿戴设备的功能边界,更通过织物载体实现了"人-机-环境"的无缝融合。

图2.电子织物交互系统应用示例

从运动恢复到多感仿真,再到电子织物交互,陶肖明教授团队的系列突破性成果,不仅充分彰显其科研实力与创新精神,更为可穿戴技术开辟了多维应用空间。未来,随着技术迭代与跨领域融合,可穿戴设备将深度融入人类生活,成为医疗、娱乐、工业等领域的核心驱动力。陶肖明教授团队通过持续引领材料、系统创新,正在重塑智能穿戴的技术边界。其成果不仅推动行业向更高效、更互联、更智能的方向演进,更重新定义了人-机-环境三元关系。(王强)

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。