按病种分值付费(Big Data Diagnosis-Intervention Packet,简称DIP)是以历史数据为基础 ,依据现实匹配关系对每个病例的“疾病诊断+治疗方式”进行穷举与聚类 ,是我国本土化的医保支付改革探索。

近年来,国家医疗改革进入深水区。随着101个DRG/DIP支付方式改革试点城市全部进入实际付费阶段,2021年11月,国家医保局印发了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,要求到2025年底,DRG/DIP支付方式将覆盖全国所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。文件中明确指出要加强信息系统建设,重点推进医疗机构编码管理、病案质控等方面的协同改革。

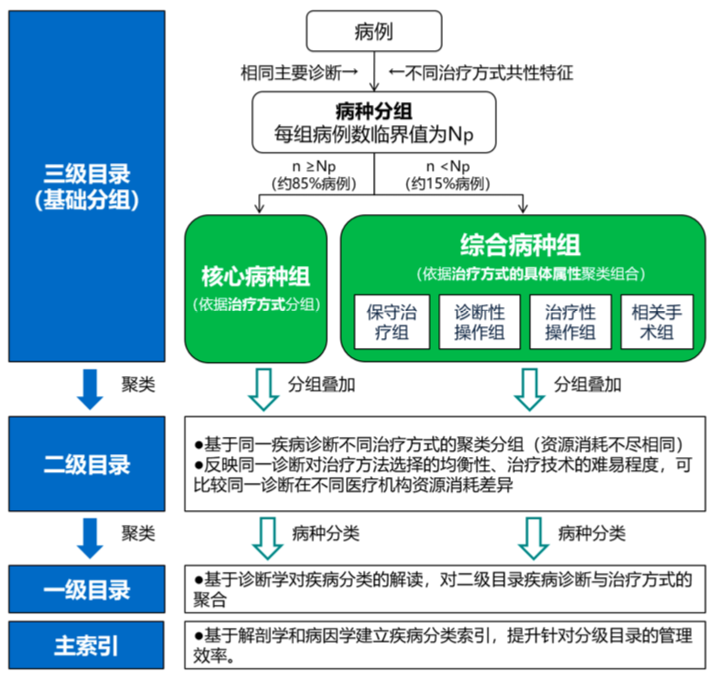

这意味着DRG/DIP将正式在全国所有医院落地执行,要求医院自此需要逐渐从重视“量化”到重视“质化”进行过渡。与此同时,与医院相关的信息化建设方面又会有哪些关键内容?医疗机构是DIP改革的落地方。医保支付方式改革的一大重点是基于大数据优势,这也将推动医院从传统管理模式向数据信息管理模式转变。目前,DIP海量的病案数据及复杂的分组规则和费率测算等对医院信息化提出了新的挑战。院内落地DIP,相关的信息化建设是关键内容。因此,医院需要开发与之相匹配的信息化系统,加强信息建设,通过智慧医疗、电子病历评级等提升医院信息化水平,助力医院开展精准医疗管理,合理控制医疗成本。DIP来源于“大数据”,在实施过程中,病案首页的数据是DIP支付的重要凭证,只有成千万上百万的合格的、符合客观事实的病案样本,才是决定DIP样本数据质量的关键,也决定了DIP分值的含金量。病案首页主要诊断、手术操作等信息的填写是否规范则直接决定了病案能否正确入组,但因目前各地在主诊断的选择与编码方面采用的标准及规范各不相同,也无针对DIP支付的诊疗全流程病案质控方式,使各医院经常会出现因病案填写的各类错误而导致入组率低,进而造成医保无法给医院结算的问题。所以,需要运用信息化病案质控系统支撑病案管理,以复繁信息的病案质控系统为例,该系统采用自然语言处理技术智能解析所有病历内容信息与患者全病程数据,对医院门诊、住院环节的运行病历、病案首页填写进行事中质控加终末质控实现病案填写全流程监管。同时结合DIP相关要求,通过模拟预分组及规则审批环节实现病案质量闭环管理,从而提升入组率和入组质量,利用病案、临床等规则知识库作为支撑实现业务临床全方位监管。同时可在常规基础上,对DIP分组各环节进行质控,专注于对专病病种的诊断充分性、符合指南规范性、治疗合理性、风险预警提醒等进行内涵质控。DIP支付方式一大特点,就是病种分组组别多,实行DIP后,医院收入的关键在于病种分值的制定与动态调整上,而DIP的病种数量均在1万种以上,如果要计算上万个病种的分值以及分值对应的点值,然后再更新到医院的相关业务系统中,将耗费巨大的时间成本,对病种管理来说是巨大的挑战。医院可以根据功能与定位合理开展病种结构调整,开发相应的信息化分组平台系统支撑病种管理,促进医疗业务、学科专科发展,不断提升医疗服务水平。三、主动开展全成本管理

医院通过全成本核算,针对DIP病种进行临床路径管理、科室病种成本核算,将有效控制医疗成本。完整的成本核算体系依赖于医院的信息化水平,需要搭建能够对临床业务数据及医院运营管理数据进行采集、梳理、核算,并能够反馈分析结果和指导医院运营的信息系统。这就需要医院的成本管理系统要具备和医院的HIS系统、医保结算系统、病案首页信息系统、人力资源等系统的接口模块。成本核算体系的构建涉及临床业务、病案首页的填写、信息系统的支持、绩效的引导等,这就需要组建有财务科、信息科、医务科、病案室、绩效办等人员参加的复合型团队,并细化科室成本核算颗粒度,为DRG/DIP医保支付提供数据信息,为加强医院精细化成本控制提供数据支持。DRG/DIP支付方式改变了以往按项目结算的传统收费方式,对患者的诊疗成本、医院的收支结构、医院内部管理、患者满意度及医院信息化建设等带来了直接或间接影响。影响之一是优化了医院的费用结构。从支付原理来看,医保会对每个打包病种制定相应支付标准,超过支付标准后,医保不能全额偿付医院。这样,医务人员在为患者治疗之前就可以根据临床路径估算出所需的最大限度的医疗资源,如果超出这个限度就会发生亏损。这会倒逼医院自觉调整医疗费用结构,控制“零加成”的药品和耗材支出,减少损失浪费,寻求更好的疾病治疗方法,在保证医疗安全的前提下提高医疗服务效率。影响之二是促进了医院的信息化建设。DRG/DIP支付方式下,医院成本管理所需要的数据已经不是财务会计所能承担的。(1)从信息需求的广度上,要求HRP、病案系统、物资管理、HIS收费、财务核算、检验系统等多系统数据信息共享共用,实现业务财务一体化;(2)从信息需求的深度上,要求通过数据深度挖掘,从“医院—科室—病种—项目—资源消耗”出发,深入分析成本发生的动因,进而找到成本管控点。