在方舱巡逻的智能消毒机器人

游走于大街小巷的无人物流车

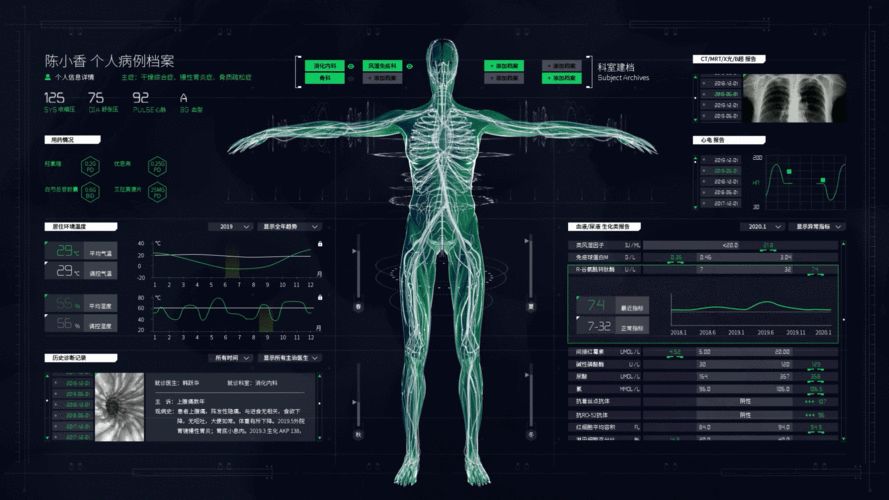

数据智能管理与核验系统

……

上海战“疫”中各类AI应用各显神通

却唯独不见AI影像和AI制药的身影

这两大近几年炙手可热的赛道

如今“敛声息语”

原因何在?

AI算法将原来数小时的疑似病例基因分析缩短至半小时,精准检测出病毒的变异情况;智能语音将电脑端语音转换医疗文字的极速输入,解放医务人员双手;AI医疗机器人不仅提供人工智能远程诊疗服务,还承担日常消毒、送餐、清扫等工作,防止医院内部疫情扩散……

如今,新冠病毒变异毒株奥密克戎出现,在网上遍寻各个AI医疗应用,却只有在集中隔离点承担物流与消毒的机器人应用。而这两年间AI医疗大火的两大赛道:AI影像和AI制药也曾在疫情初发时利刃出鞘,但是随着病毒变异,此次战“疫”中不再担任主攻。

面对奥密克戎,后疫情时代的AI医疗能做什么?又该在何处发力?

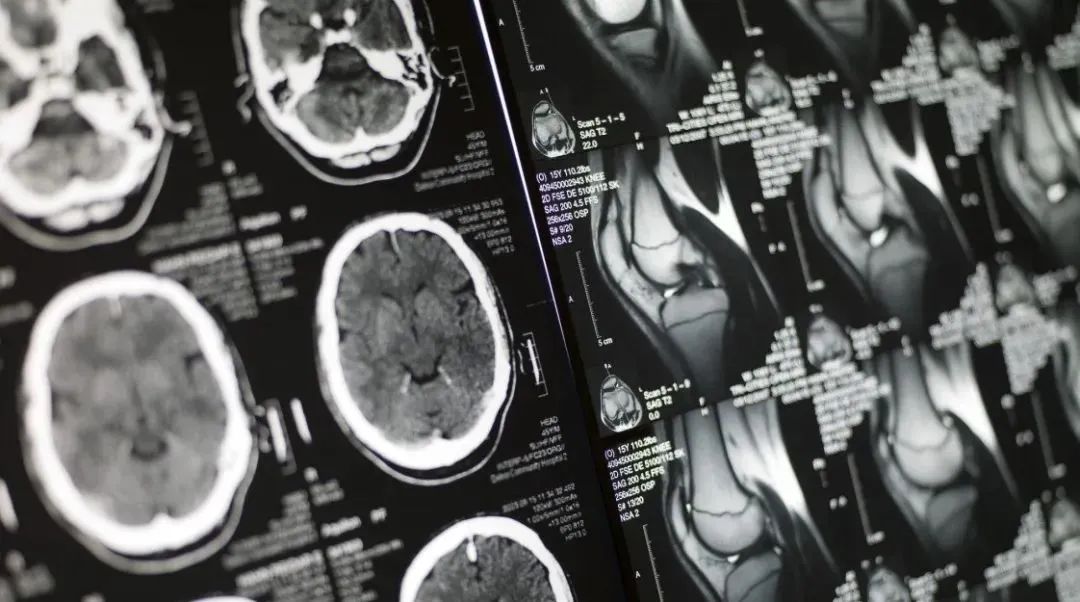

AI影像

商业化之路仍在探索

两年前,新冠病毒在武汉暴发时,AI影像医疗曾留下辉煌战绩。 那时,AI影像起到重要作用的基础是,针对最初的新冠病毒,患者的肺部影像数据可以作为诊断新冠肺炎患者的标准之一。 例如,业界首个针对新冠肺炎智能评估系统在4天内研发上线,辅助医生对患者肺部CT影像快速筛选高危和疑似病例、定量分析、疗效评估方面发挥重要作用。据悉,AI医疗影像诊断系统能够在5秒内完成数百张影像的初步诊断,协助基层医疗机构辨别感染者。

AI医疗影像在上海战“疫”中缺席并非是技术上无法达到,而是病毒变异造成医疗应用场景发生了变化。医院科室虽有肺部AI影像这把利器,却在变异毒株奥密克戎面前失去战场。

但这并不意味着,这两年AI影像在医疗健康领域的失利。

有数据显示,2020年1月至2021年7月,国内共有15款AI影像产品获得了医疗器械注册三类证,大多集中在肺部、心血管及眼底赛道。截至2022年3月初,全国已有33款三类医疗AI产品获得了中国药监局认可,其中有约20款影像AI产品,国内第一张NMPA开出的影像AI三类证是在2020年1月。

但是另一面,AI影像仍然处于商业化探索的阶段,其面临一大难题——付费模式还未在中国医疗生态下真正走通。有媒体总结医疗AI眼前的商业化窘境——三甲医院用不上,基层医院用不起。

远毅资本合伙人杨瑞荣提出AI医疗影像涉及的三个门槛:技术、审批、市场。拿证只是敲响商业化的大门,真正跨进去还需要突破第三个门槛——市场,简而言之也就是产品究竟能不能卖得动,市场策略和经营策略如何。

而在技术方面,AI要想在医疗这一片土地上继续开垦,需要和医疗健康领域多学科技术的融合。

面对变异的病毒

AI制药有何助力?

AI制药同样是与新冠病毒对抗的重量级选手之一。

两年前,上海药研所与包括华为在内的多家单位密切配合,开展了应急药物研发。包括2020年1月19号成立抗击新冠联合攻关团队,1月26号解析了首个新冠病毒的靶标Mpro蛋白质晶体结构(Nature 封面文章)。根据该结构利用华为云进行虚拟筛选,公布了30种可能具有抗新冠活性的老药、中药和天然产物结构。

2020年1月29日,燧坤智能应急小组利用人工智能文本挖掘技术,完成了对13139个已有药物分子,2000余万篇文献和1960万摘要的挖掘,输出了数十个已报道对SARS、MERS等冠状病毒有抑制效果的药物化合物。

2020年2月3日,华中科技大学同济医学院等医院和研究所与华为云联合科研团队宣布,筛选出五种可能对2019新型冠状病毒(2019-nCoV)有效的抗病毒药物。

但是随着新冠病毒反复变异,由AI技术助力的新冠中和抗体也失去了抵抗病毒的战场。

2021年4月16日,美国食品和药物管理局(FDA)宣布已经撤回了Bamlanivimab的紧急使用授权(EUA),因为该药物治疗新冠变异病毒的有效率不足。

当时,礼来公司首席科学官兼礼来研究实验室主席Daniel Skovronsky称,随着变异病毒在美国越来越流行,仅靠Bamlanivimab可能无法完全中和病毒。

而新冠病毒暴发以来,AI在生命健康领域无法忽视的关键节点则是谷歌团队阿尔法折叠利用AI技术攻克生命科学领域基础研究难题预测蛋白质结构。

科学家正使用阿尔法折叠2来模拟奥密克戎变体刺突蛋白突变的影响,通过在蛋白质中插入更大的氨基酸,突变改变了它的形状,这也许足以阻止抗体与其结合并中和病毒。

但是基础研究转化为真正的新药成果还有很长的路要走,并且病毒仍在不停变异。据外媒报道,美国卫生专家证实,奥密克戎变异株两个新的子变体BA.4和BA.5已经开始在美国传播。一位南非医学专家表示,BA.4和BA.5似乎能逃避现有免疫保护,而且传播性可能比BA.2高。

AI制药应对新冠病毒变异毒株依然远水救不了近火。

智能应“变”

数字医疗无比迫切

两大技术面对初代的新冠病毒早已取得胜利。但是面对隐匿性更强,传染力更强的奥密克戎,AI医疗是否也有快速应对,且行之有效的能力?

智能消杀、无人物流车等AI应用之所以能在上海疫情期间涌现,是因为不管病毒如何变异,这些应用都能够辅助医疗系统快速对环境进行消杀,应付医疗资源严重短缺的核心痛点。

无论技术研发,还是市场策略,面对此次上海疫情,切中实际场景需求始终是AI技术落地的关键所在。

疫情影响下,互联网医疗的重要性进一步凸显,很多数字化医疗服务平台打通了线上复诊、电子处方以及医保药品输送的流程,还能发挥远程专家会诊的协调作用。这些数字医疗平台提供数字医疗服务的成功经验,希望能够很好地总结下来,为百姓正常的寻医问药和慢病管理需求保障提供新的经验。

疫情期间,多家互联网公司利用数字信息技术,缓解了疫情下的居民看病难等问题。

如平安健康通过抗疫关爱专区无偿为用户提供7*24小时一站式就医服务。抗疫关爱专区的快速问诊涵盖内科、外科、妇科、儿科、中医科、皮肤科等20个科室。

微医与上海市数字医学创新中心、瑞金医院等医疗、医药机构联合开通“上海市就医保药应急平台”,集结全国医生专家在线提供抗疫服务,同时为重症慢病患者提供复诊购药、药品配送服务。

自上海疫情形势变得严峻之时起,1药网第一时间成立了“抗疫指挥部”,协调公司相关部门和人力参与战“疫”。截至目前,1药网已经相继推出了包括在线义诊、新冠抗原检测产品供应、慢病续方、企业团体防疫用品和药品专属采购通道等保障服务。

奥密克戎让我们当下医疗体系一时难以适应,亦或拓宽了智慧医疗和数字化医疗的发展新赛道。艰难困苦,玉汝于成。面对我国医疗资源短缺、新药研发周期长风险大的难题,AI医疗或数字医疗,依然任重道远。期待在疫情的特殊时期,涌现出更多的AI医疗应用,与医护携手,共同面对奥密克戎带来的种种挑战。