3月份,上海瑞金医院完成了一台“特殊”手术,接受这次手术的是一位62岁老人,此前因乙状结肠癌入院治疗。

当天,手术团队从切口处以专用多通道鞘管,置入术锐单孔手术机器人的3D内窥镜和3支蛇形手术工具,组织抓钳、双极抓钳和单极弯剪等工具在全程操控下精准活动,整个操作流程,如行云流水。

经过2个多小时的手术,老人的肿瘤被完整切除,周围的淋巴结也被彻底清扫,创口只有一个“小洞”,出血量仅10ml。

此前,瑞金医院通过进口的达芬奇机器人开展过诸多高难度手术。但这一次,设备主角是我国首台具有完整自主知识产权的单孔手术机器人,同时也是国产单孔机器人在外科领域的首例应用。

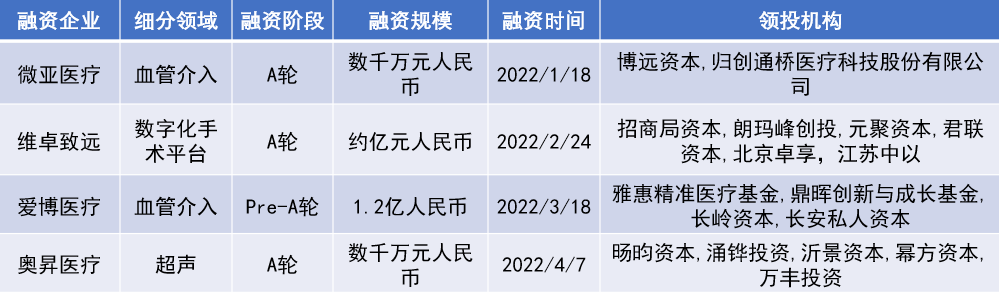

01手术机器人迎来高光时刻 手术机器人俨然成为目前创新器械领域最火热的“赛道”。 以全球手术机器人占比超过一半市场的腔镜手术机器人为例,2015年到2020年,短短五年,中国机器人辅助腔镜手术数量增长4倍,但即便如此,中国手术机器人市场规模也仅只占全球市场的5.1%。 现在,手术机器人的光环在国内资本市场的追逐下延续,成为了资本聚焦的中心。除了少量规模企业外,大部分相关概念企业都处于刚进赛道准备发力的阶段。 据“医械数据云”查询显示,2021年国内手术机器人行业投融资明显加快,投融资数量从2013年的1件上升到全年27件,整个赛道总融资金额超过30亿元。而2022年截止到4月7日,行业投融资数量就已达到4件。 2022年截止现在国内手术机器人融资事件 来源:医械数据云 从以上表格也可以看到,大多数企业还处在天使轮或A轮当中,侧面说明手术机器人在我国仍处于高速成长期,对资金的依赖度较高。 02尴尬的业绩 手术机器人在世界微创外科领域当之无愧称得上革命性手术工具,大大提升了手术的精准度,同时也释放了更多医疗资源。但是回归到商业本质,投资者心里的市场空间、预期营收能兑现吗? 作为手术机器人的国内龙头,微创前不久发布的上市后首份财报显示,2021年公司净亏损达5.83亿元,同比扩大179.08%,而与巨额亏损相比,同年收入仅为215万元,公司市值也从高峰时期的600亿,缩水到如今的254亿。同为“国产医疗机器人第一股”的难兄难弟——天智航医疗科技业绩也远不及预期,截至4月7日收盘,股价最低触及14.55元,创历史新低。 想象空间很丰满,现实很骨感,盈利成为相关概念企业难以言说的痛。 那么,投资者看中了手术机器人怎样的增长逻辑? 03“集采”带来的新机遇 随着骨科耗材集中带量采购大趋势的开启,行业普遍预计,无论厂商还是医疗机构,都需要寻找新的增长点。 “骨科等专科领域手术机器人可能会很迎来较大增幅。”众成医械研究部经理杨雳预计,一方面,以往扛起科室收入大旗的高值耗材,经此一役偃旗息鼓,尤其在超低的耗材价格和相对固定的手术费用前,骨科手术机器人在相比传统手术更精准高效的优势下,有望成为很好的“替补”。另一方面,在医保支付政策的加持下,患者整体手术成本也相对较低。 杨雳认为,使用手术机器人对提升手术周转效率、降低手术成本作用明显,对医院也是有相当吸引力的。“一台原本需要一个半小时的手术,可以被缩短至半小时以内,甚至最为紧张的手术场地也可能因此缓解”。 从这些来看,手术机器人被誉为后集采时代的秘密武器,也就不足为奇。 04超强的“高值耗材”带货能力 手术机器人龙头达芬奇讲了一个好故事。 以机器人必不可少的机械臂为例,其在使用不到10次之后基本就要报废了,而医院每台手术至少要用到4条机械臂,每条售价10万元左右。只要开机做手术,医院就要持续为它埋单。现在,达芬奇营收半数以上来自机械臂等配件耗材。 3月30日,国家医保局发布《国家医保局办公室 国家卫健委办公厅关于国家组织高值医用耗材(人工关节)集中带量采购和使用配套措施的意见》,发文明确了手术机器人的费用原则,与此同时,手术机器人配套使用的工具包和耗材,则未被提及。 这无疑给了行业“定心丸”,依托机器人+耗材+服务的形式,未来衍生的市场将极为可观,据相关机构预测,单单耗材收入将占到手术机器人市场50%以上份额。 手术机器人的超强“带货”能力也将其估值带上新的高度。