“手术机器人”这个词,从2000年达芬奇公司在美国上市,到近十余年中逐渐进入大众与行业视野,整体仍处于产业萌芽阶段。

它并没有一个全球统一、官方明确的定义。

因为手术机器人的边界仍在不断扩展中。未来几乎每一个高风险、重复性强、对精度要求高的手术环节,都有可能被机器人辅助完成。

MedRobot根据2025年的手术机器人情况,阐释这个在不断技术演进和临床实践中逐步成型的概念集合。

“手术机器人”并非一个在全球监管体系中具有统一标准的独立分类,其技术路径、系统构成和临床用途正随着产业发展持续演化。因此,在探讨其产品注册与术式适配之前,有必要对手术机器人的定义边界与其在“医疗机器人”体系中的位置做出说明。

为确保分类的可比性与逻辑清晰性,MedRobot 在本文中对“手术机器人”的纳入范围采用如下技术与功能维度判断:

具备主动控制能力:即设备通过计算系统发出执行指令,并能对组织进行主动操作(如切割、缝合、置入、穿刺等),区别于单纯的显示或导航功能。

拥有可运动的机械执行单元:系统包含一个或多个具有独立控制轴的机械臂或导管系统,可在术中对执行器的姿态或路径进行实时控制,区别于无动力或“固定支架类”设备。

用于外科或介入性治疗路径:系统的终端操作对象为人体组织,其目的是完成某种治疗性干预动作,而非仅用于辅助成像、观察或能量照射。

仅用于成像、照明或观察的设备:如蔡司 Pentero 900 等,其虽可能集成机械臂支架,但核心功能为光学放大和图像呈现,不具备主动治疗动作控制能力。(属于医疗机器人)

放射治疗设备中的机械臂单元:如 Accuray CyberKnife 中用于引导射线照射的机械臂,虽具有高精度定位能力,但其作用为被动引导能量照射,不直接完成解剖操作。(属于医疗机器人)

术中导航系统:如 Brainlab 或蔡司导航平台,虽具图像融合与路径规划能力,但不具备自主执行或控制组织干预的能力。

术中助手型固定臂/支架:如电刀/腔镜持械助手臂等,仅具被动支撑功能,且无自主路径控制系统。

随着医疗设备系统日趋复杂,“机器人化”正在成为多个专业设备的重要升级方向。例如:

显微镜系统集成机械臂以实现术中位移与自动对焦;

放疗系统配备机械臂以实现多轴照射路径追踪;

导航平台配合机械臂实现术中追踪校准;

这些系统虽逐步具备“机器人”外形和部件,但如果其终端动作不用于组织操作,或不具备主动控制与执行闭环,仍不纳入本文“手术机器人”范畴。

但我们也意识到,随着融合程度加深,一些“边界系统”将挑战现有分类标准,未来可能出现“机器人+导航+放疗一体平台”或“可穿戴式手术执行系统”等新形态,届时将根据其在注册实践中的归属进行动态调整。

在实际医疗器械管理中,“手术机器人”并非一个独立产品大类,而是依据其结构组成与临床用途,分属不同监管路径。在中国的《医疗器械分类目录》中,目前主要包括两个细分类别:

组成:主机、定位系统、软件、定位夹具、机械臂(可选)

功能:术前路径规划 + 术中定位导航

常用于:骨科、神外、牙科等

举例名称:骨科手术导航定位系统、神经外科导航系统、口腔种植导航系统等

组成:医生控制台、患者平台、器械系统、影像显示系统

功能:医生通过主控台远程控制器械执行手术操作

常用于:腹腔镜手术、经腔道手术

举例名称:胸腹腔内窥镜手术控制系统、单孔手术系统等

这些术语是“手术机器人”在医疗器械注册证中的真实名称。也就是说,我们常说的“机器人”,在监管语言中是“控制系统”或“导航系统”。

有的以关键技术路径为主(如“导航系统”“穿刺系统”),强调系统结构与核心能力;

有的以主要临床应用场景或手术路径为依据(如“经自然腔道手术机器人”“神经外科手术机器人”);

也有从末端执行器特征或组织适应性出发(如“口腔种植机器人”“显微手术机器人”)。

随着手术机器人在系统结构、执行方式与智能化程度方面不断演进,其适用的术式范围也在持续扩展,部分系统甚至具备跨科室、跨路径的应用潜力。因此,此处的分类与适配说明,仅基于当前监管语境、注册实践与产业共识进行描述,反映“现阶段的主要用途与认知”,并不代表其全部可能性或未来边界。

MedRobot将持续跟踪各类手术机器人系统的技术发展与临床落地情况,并对该类型分类与术式适配信息进行年度更新,以期为业内提供一个相对清晰、可参考、可比较的基础性框架。

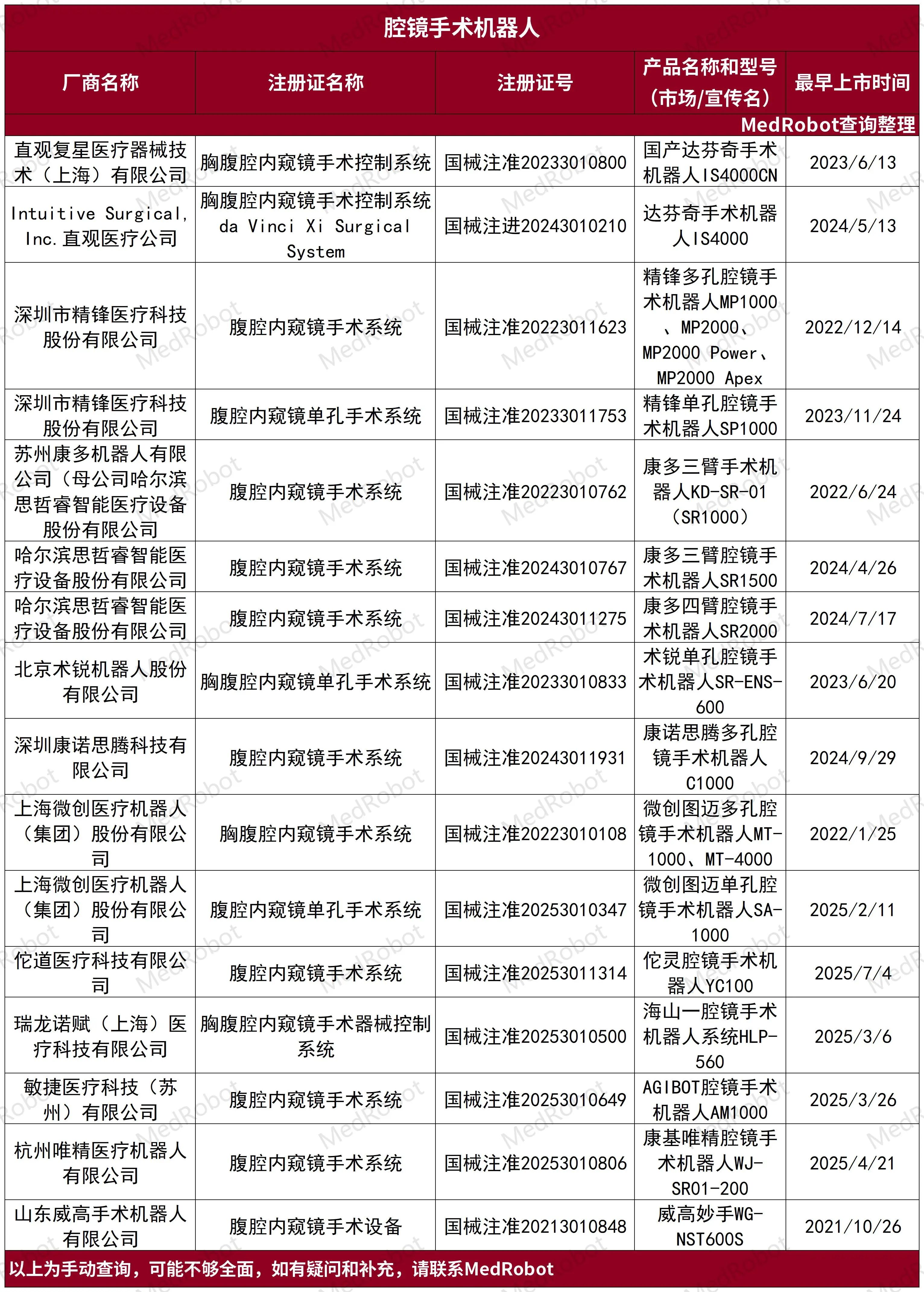

一、腔镜手术机器人(16款)

腔镜手术机器人是目前临床应用最广、技术最成熟的手术机器人类型之一。其典型结构包括医生控制台、患者平台与器械系统,配合高清三维成像系统,实现医生远程操控机械臂进行精细操作,适用于在封闭体腔内完成复杂手术。

适配术式主要集中在需要在狭小空间内完成缝合、切割、剥离等精细操作的腔镜类手术,包括但不限于:

泌尿外科(如前列腺切除、肾部分切除)

妇科(如子宫全切、子宫肌瘤剔除)

普通外科(如结直肠癌根治术、胃癌根治术)

胸外科(如肺叶切除、纵膈肿瘤切除)

截止2025年8月12日:

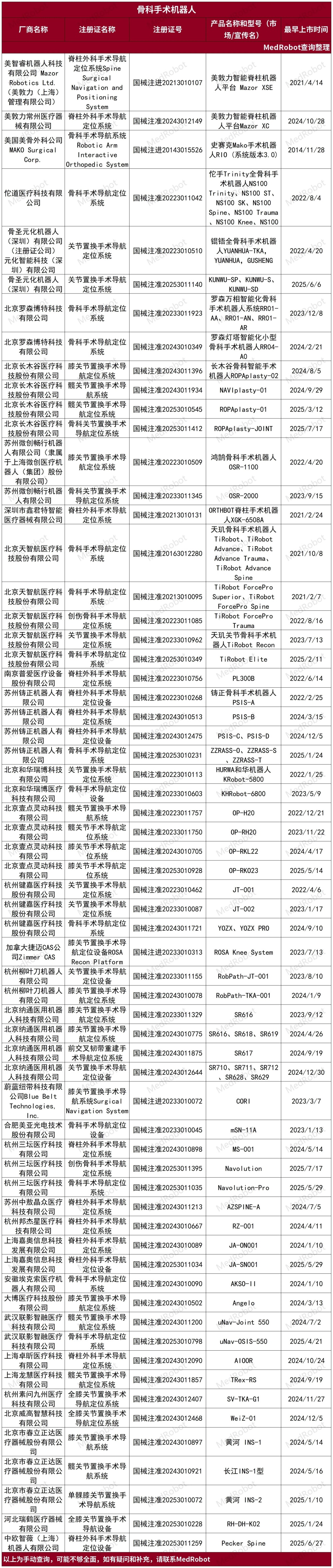

骨科手术机器人主要用于辅助完成骨性结构操作中的精准定位、复位与植入,其核心能力包括术前影像建模、术中导航引导、机械臂路径控制等。根据应用部位不同,可细分为脊柱、关节、创伤复位等子类型。

适配术式包括但不限于:

脊柱手术:椎弓根螺钉置入、椎体间融合等

关节手术:髋关节、膝关节置换术

创伤与复位:骨盆骨折、长骨骨折的复位与固定

截止2025年8月12日:

血管介入手术机器人是以控制导丝与导管在血管内精准运动为核心功能的系统,通常包含主操作终端、执行平台和成像集成模块。系统旨在提高手术稳定性、减少X线暴露、优化介入路径。

适配术式集中在经血管路径的介入操作,包括但不限于:

心血管介入(如冠状动脉支架植入、主动脉修复)

神经血管介入(如脑动脉瘤栓塞、取栓术)

截止2025年8月12日:

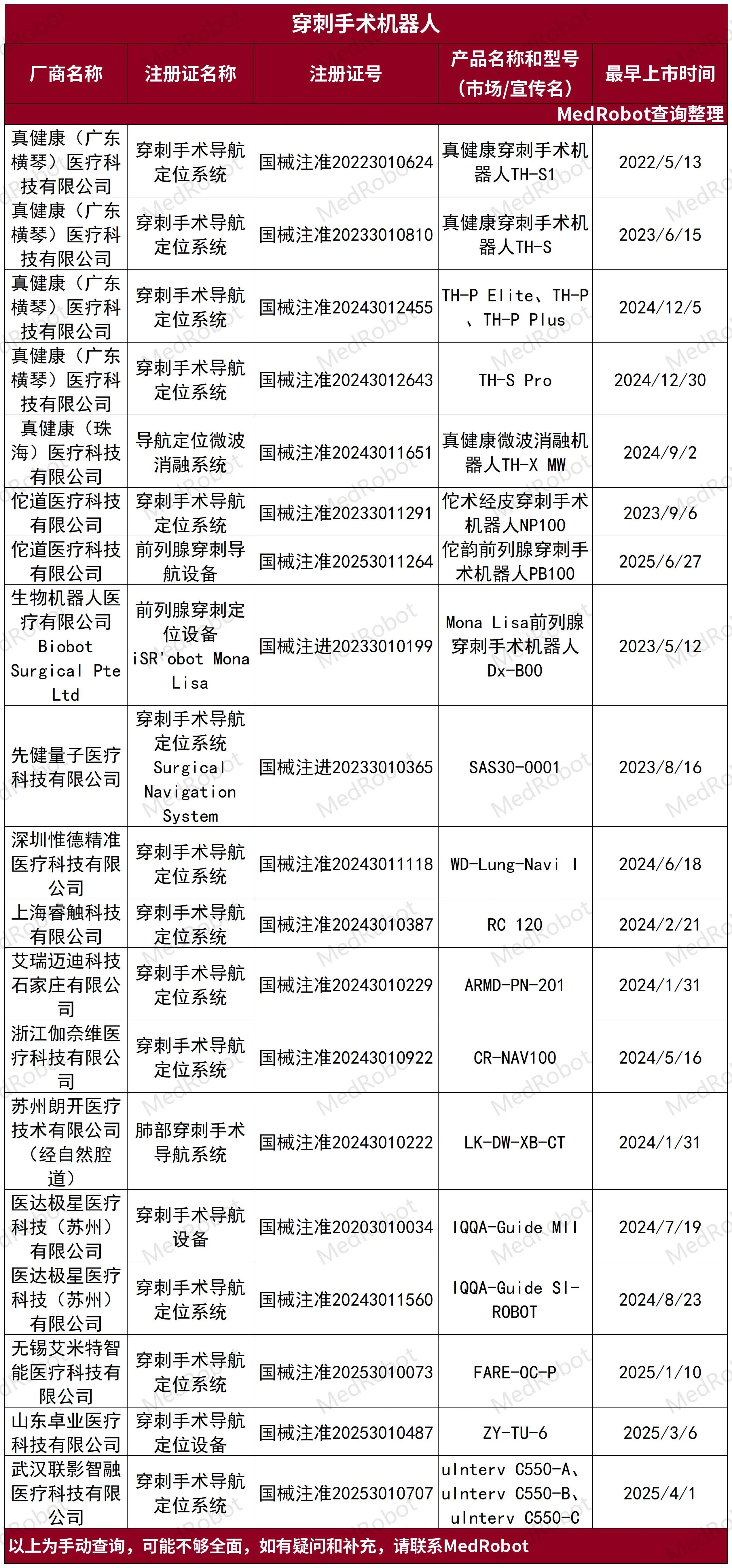

穿刺手术机器人是专为经皮路径下硬针介入操作设计的机器人系统,主要配合CT、MRI或超声等成像系统进行术前路径规划和术中精准引导。系统通常由机械臂、成像适配接口与控制软件构成。

适配术式包括但不限于:

肺结节活检与消融

肝脏肿瘤穿刺或热消融

骨盆或脊柱病灶穿刺

脑组织立体定向活检(部分与神外系统重合)

截止2025年8月12日:

经自然腔道手术机器人是一类以柔性导管/鞘管系统为核心的手术机器人,其前端可搭载手术器械、摄像头或能量设备,穿越自然解剖腔道(如支气管、消化道、直肠、阴道)到达病灶部位进行操作。

适配术式多为病灶位置深、路径弯曲、空间极狭小的介入操作,包括:

经支气管肺结节活检/消融

经消化道早癌治疗

经肛门直肠切除/吻合

经阴道盆底重建或宫颈手术

截止2025年8月12日:

神经外科手术机器人以“亚毫米级”定位精度为核心能力,主要支持颅内复杂路径规划与精准定位干预,系统由导航软件、机械定位臂、固定装置与成像系统组成,可融合多模态影像进行手术计划与实时追踪。

适配术式包括但不限于:

脑肿瘤活检与穿刺

脑深部电极植入(DBS)

颅内病灶的立体定向治疗

神经功能定位及导航

截止2025年8月12日:

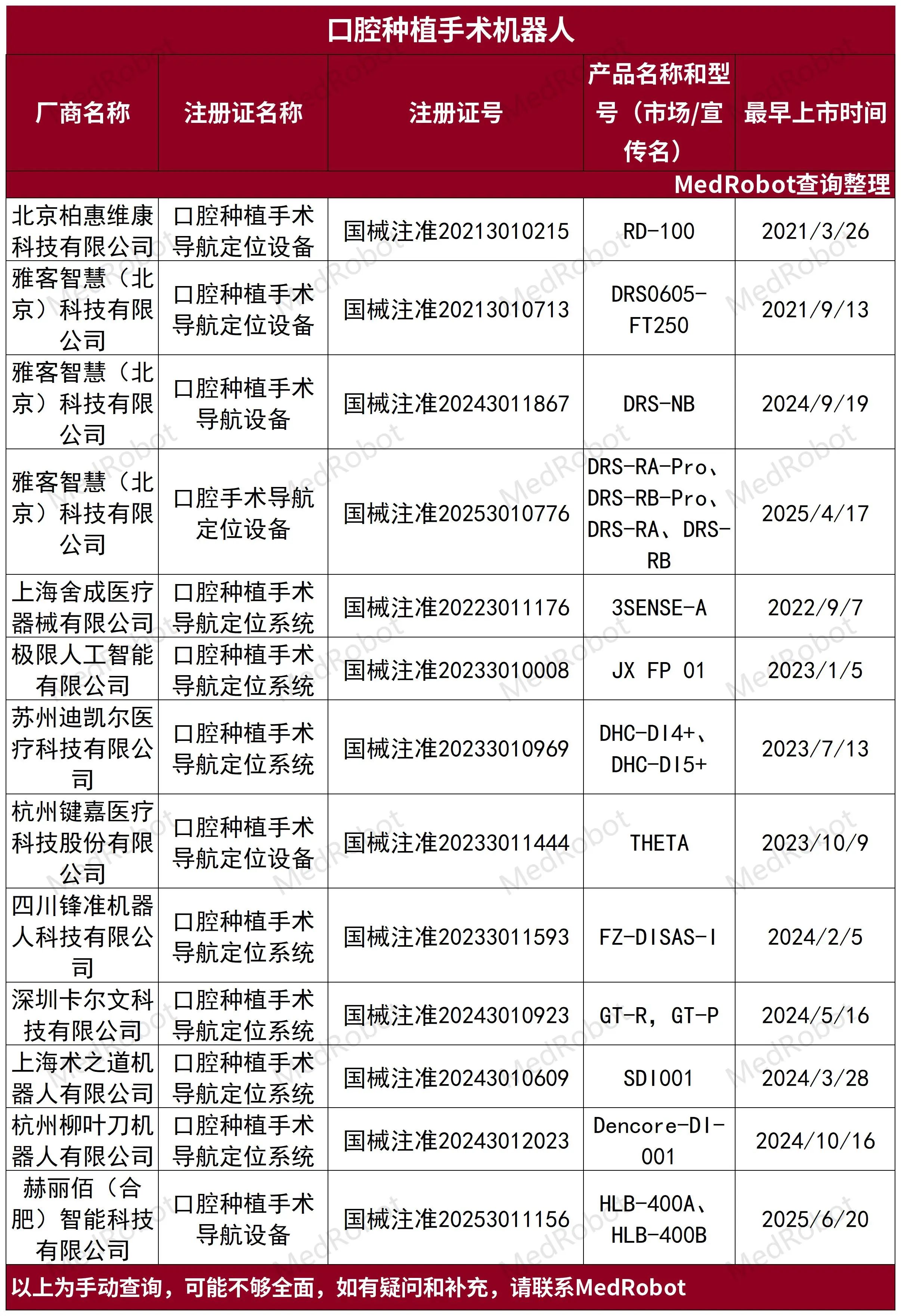

口腔种植机器人是专为牙科种植设计的小型化定位机器人系统,强调颌面部复杂解剖结构下的多轴控制与路径规划能力,适用于精准控制种植体方向、深度与角度,提升复杂病例成功率。

适配术式包括但不限于:

单颗或多颗牙种植

无牙颌种植

上颌窦提升等高难度牙槽骨重建术式辅助操作

截止2025年8月12日:

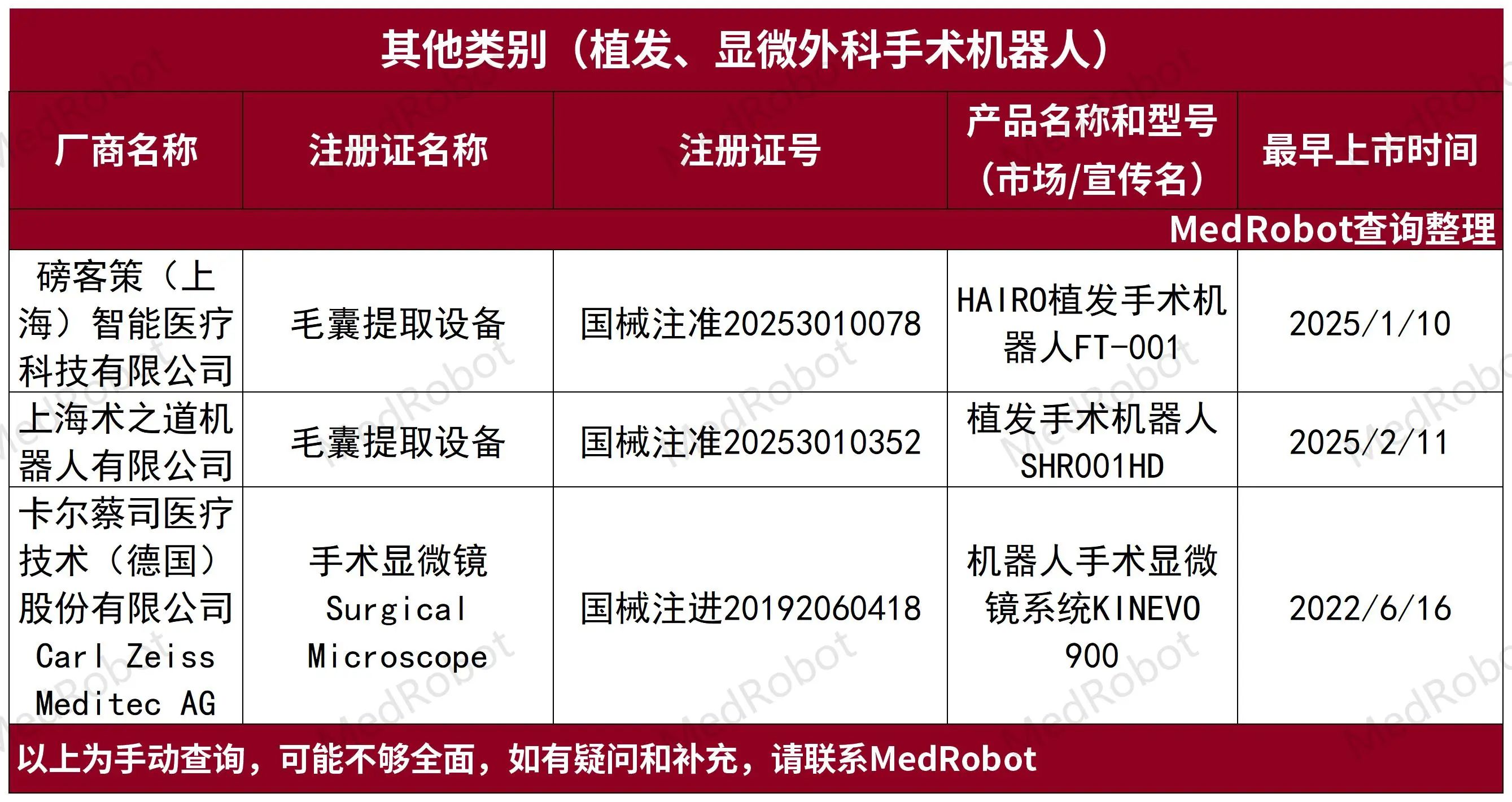

该类别涵盖部分未纳入主流分类、但具高度专业化和临床场景聚焦的手术机器人系统,如显微吻合机器人(主要用于血管/神经显微操作)与植发机器人(实现毛囊自动采集与种植)。

适配术式包括但不限于:

显微血管/神经吻合

毛囊提取与移植

高倍率组织修复等

截止2025年8月12日:

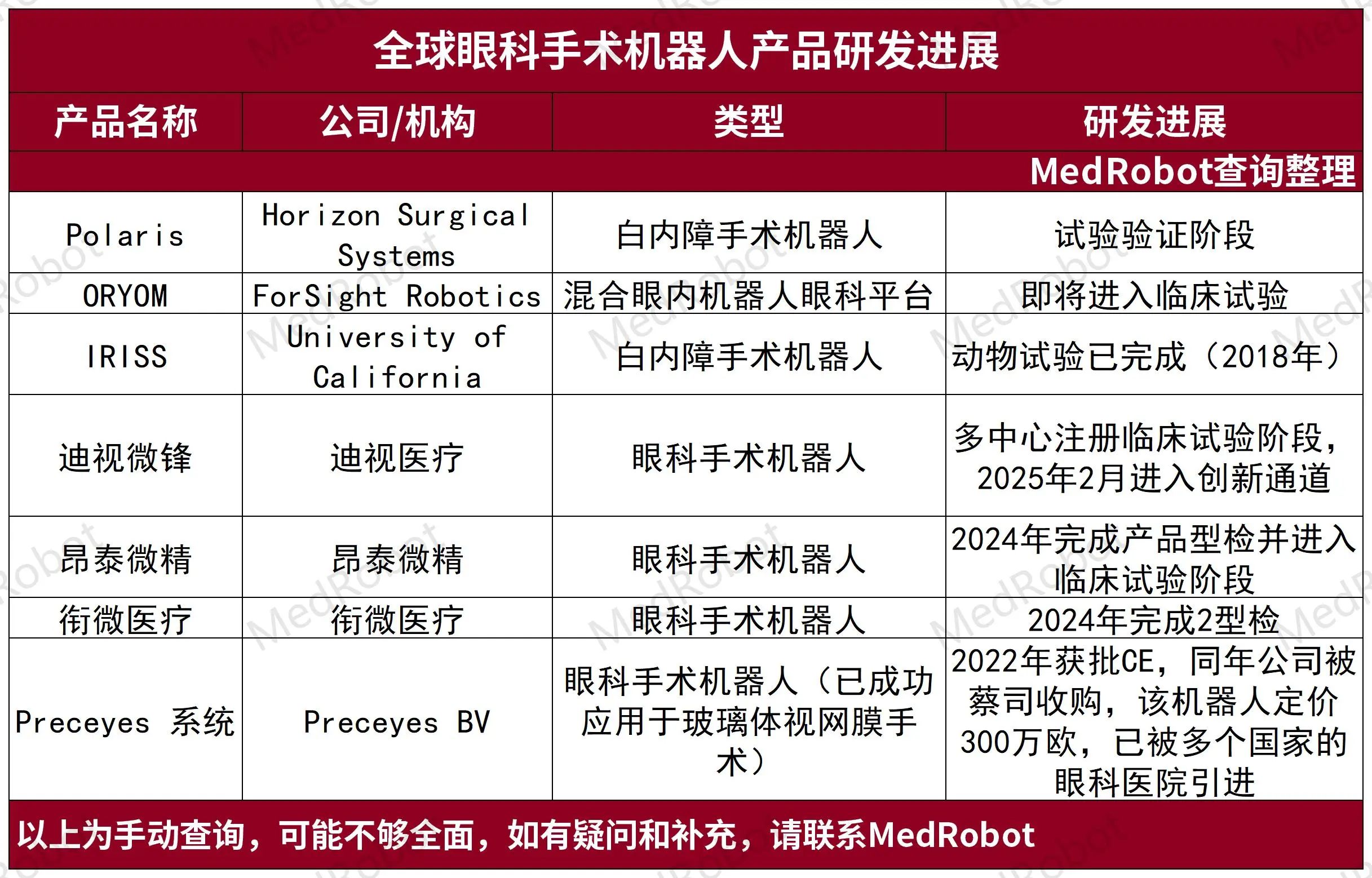

眼科手术机器人仍处于技术研发与早期临床探索阶段,其目标是在显微级视野下实现精确操控与高稳定性干预,适应眼科对操作精度、手稳定性与组织保护的极高要求。

适配术式(开发中)主要聚焦:

白内障超声乳化手术

玻璃体切除与视网膜修复

角膜移植与缝合

以上为截至2025年8月12日的情况,由于手术机器人在不断演进,未来MedRobot将持续更新。)

尽管手术机器人目前尚处于“增强医生能力”的阶段,但以下几个趋势正在显现:

小型化:更轻便、模块化的机器人设计,将扩大手术室适配性

术式扩展:从泌尿科扩展至普外、胸外、妇科、耳鼻喉、眼科

AI辅助决策:组织识别、术中预警系统将走向成熟

远程与云平台:远程手术、远程教学、数据平台连接正在加速发展

术前-术中-术后一体化闭环:机器人不仅执行,还将整合建模、分析、复盘等功能

从技术视角看,未来的手术机器人可能是具备一定“自主能力”的智能系统;从产业视角看,它将成为手术室的基础设施之一,连接数据、工具与人。

手术机器人从来不是为了“替代医生”,而是帮助医生成为更精准、更安全、更具协作效率的操作者。

它的存在,是人类智慧与技术融合的产物,也是医疗系统向更高质量、更高一致性迈进的路径之一。

未来的手术室,不是更锋利的刀,而是更聪明的机器们,给人类医生打工。

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。