近日,北京大学第三医院(下称北医三院)信息管理与大数据中心在Scientific Reports发表了一篇SCI文章,影响因子达4.997分。

这篇叫《基于5G和AR可穿戴设备的应急救援过程中信息共享的方法与应用》的文章,提出基于5G与AR可穿戴设备的跨机构急救健康信息共享的系统方案,融合心电、监护等体征数据共享的建设方法。研究提出的方案体现了5G在急救响应及保障方面的价值,并为5G网络与医疗场景融合提供适用的方案。

“北医三院信息管理与大数据中心”公众号推文称,“这是我中心完全独立牵头课题、自主设计方案并实践总结的SCI文章”。

文章发出后,受到业界关注。在健康界连线CIO专家群里,北医三院信息管理与大数据中心主任计虹对祝贺的同行表示:“树立信息学科建设刚刚开始,还需信息同仁一起加油打气。”

信息科要不要做科研?有没有可参考的路径?

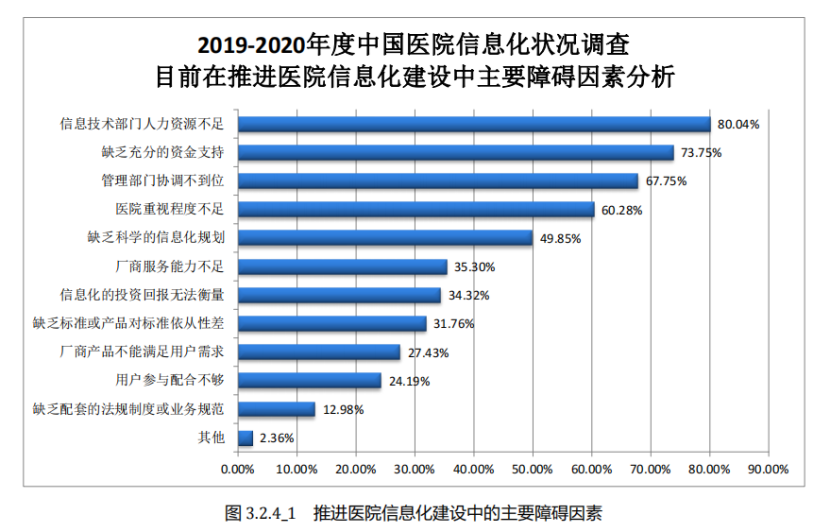

医院信息科要不要做科研?答案是毋庸置疑的:要做。当然,这面临诸多掣肘。“医院信息人碰面,大部分话题都是围绕着任务多、工作强度大、安全风险高等几个关键词展开议论,最后又以科研难做、职称难评、没医疗人员地位高、待遇低的一番牢骚收尾。”江苏大学附属医院信息处处长陈潇君,在一篇文章里形象地描述了医院信息人的感受。中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)于2021年3月发布的《中国医院信息化状况调查(2019-2020年度)》显示,医院信息化建设主要障碍包括信息技术部门人力资源不足、缺乏充分的资金支持、管理部门门协调不到位和医院重视程度不足等。“如果医院信息科能独立存在当然没什么问题,但它偏偏在一个由众多高学历、高水平的医疗人才组成的,高度重视科研创新、新技术应用的单位里。测评考核、年终绩效、岗位聘任等样样都和科研创新挂钩,在这个大环境中,如果没有一点科研功底,随时会被临床部门‘秒杀’!”陈潇君的话不无道理。信息科身上“修电脑”“上系统”的标签,显然不能靠忙碌的日常工作去撕掉,一定要有更高的附加值才能保生存、求发展。而做科研,显然有着更高的附加值。更何况,当下信息科搞科研,可谓占尽天时、地利、人和。在天时方面,近几年有关医疗信息化、互联网医疗、AI大数据的激励政策如雨后春笋般地出现,国家卫健委一位领导甚至提出了“信息化全面融入公立医院高质量发展”的论断。利好的宏观政策,是信息科做科研的天时。在地利方面,医院的各种生产和经营数据都保存在各个信息系统里,而负责这些系统运行和维护的,正是医院信息科。可以说,信息科是真正“掌握”医院数据资产的人,地利优势尽显。在人和方面,公立医院绩效考核、公立医院高质量发展、智慧医院评级等各种政策要求,医院精益管理、业务提质增效的内部驱动,以及公众便捷就医的外部需求,多重因素的叠加,让信息科越发受到医院管理层的重视,甚至不少信息科主任走上了更高的岗位。在这些背景之下,信息科做科研可谓水到渠成。接下来的问题是:信息科应该如何做科研,有没有可供参考的路径?

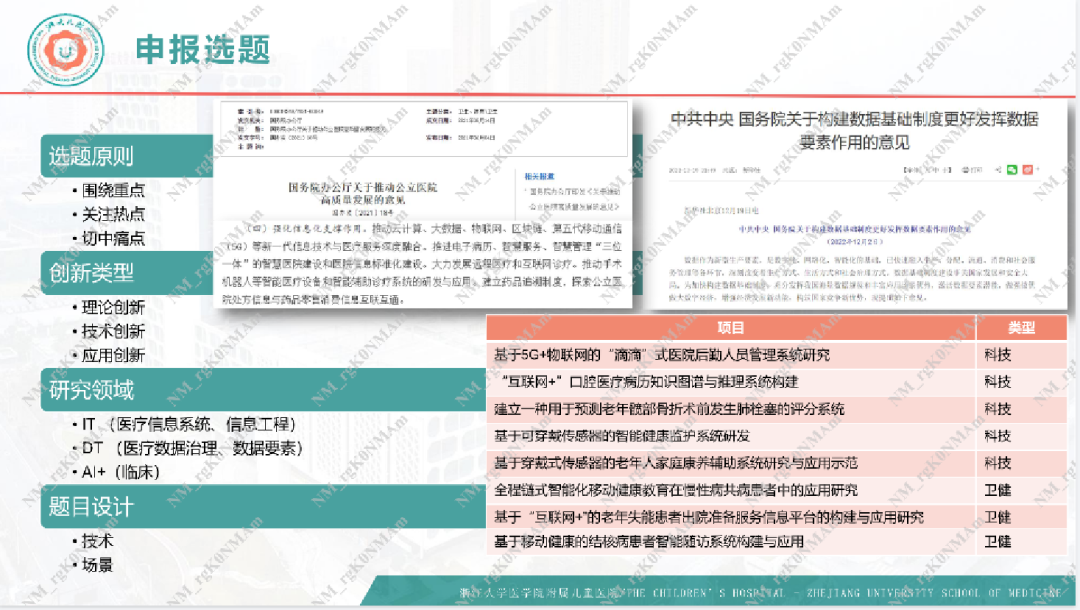

浙江大学医学院附属儿童医院(下称浙大儿院)信息中心,可谓国内医院信息科搞科研“天花板”般的存在。先看一组数据:浙大儿院信息中心高级工程师李竞在2022 CHINC大会上介绍,团队近几年成功获得国家重点研发计划1项,国自然面上项目1项,浙江省“领雁”研发攻关计划1项。“此外,我们还获得了教育部、浙江省科技厅、浙江省卫健委等许多不同类型、不同级别的科研项目。近年来来发表论文70余篇,授权软著专利30余件……”浙大儿院信息中心之所以能在科研领域有这么多产出,与该院浓郁的科研氛围密不可分。李竞介绍,浙大儿院在全国儿童医院科技量值排行榜中稳居前二,全院上下形成了热爱科研、乐于科研的风尚。在副院长俞刚的带领下,信息中心在科研氛围的营造上做了不少工作,比如科研组会,会议定期召开,由科室同事分享文献或科研相关主题,目前组会已经吸引了设备科、采购中心甚至临床科室人员参会;比如大咖讲座,不定期邀请业界知名学者和专家来科室讲课;比如支部共建,邀请知名高校和企业开展以科研为主题的支部共建活动;比如天使计划,由先进同事带潜力同事,贴身辅导,量身定制辅导方案等。信息科做科研,应聚焦哪些选题?李竞认为应秉持三个原则。原则一:围绕重点。第一,《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》中的“强化信息化支撑作用”的相关内容,云、大、物、区块链、5G与医疗服务的深度融合,智慧医院建设和医院信息标准化建设等,都可以作为信息中心申报项目的主题;第二,《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》指明了数据要素研究的大方向,与医疗数据相关的工作也可以作为科研主题。原则二:关注热点。比如浙江省近几年在大力推进数字化改革,浙大儿院信息中心围绕其做了两个项目,均取得了不错的成果。但“热点有风险,蹭它需谨慎”。原则三:切中痛点。研究要解决现实场景中的实际问题,不要围绕伪需求。基于上述原则,李竞认为,可在三个领域确定选题:IT,即医疗信息系统、信息工程相关;DT,即医疗数据治理、数据要素相关;AI+,即围绕人工智能应用与临床的场景比如疾病的辅助诊疗、数字疗法、AI制药等。诚然,并不是每家医院的信息科都有实力独立做科研,除了上面提到的医院科研氛围、学科带头人的引领外,医院信息化建设基础、信息科人才储备等多个因素都不可或缺。如果不单独做科研,信息科是否也有参与科研的途径呢?答案也是肯定的。

早在2018年,时任天坛医院信息中心的王韬在接受健康界采访时表示,“未来医院信息科的定位,不是建系统,而是‘玩数据’:采数据、管数据、用数据,信息中心将是一个‘参谋部’。”助力临床科研,显然是“用数据”的重要组成部分。目前,不少医院在这方面进行了尝试,且取得了不俗的成绩。2018年,国际顶级学术杂志Cell封面文章分享了广州市妇女儿童医疗中心(下称广州妇儿中心)的一项研究——Identifying Medical Diagnoses and Treatable Diseases by Image-Based Deep Learning (基于医学图像深度学习的跨病种诊断和医疗方案推荐的新一代AI系统)。在这项研究中,除了临床和医技部门,该院临床数据中心同样发挥了重要作用,时任广州妇儿中心临床数据中心主任梁会营被列为共同作者。课题由广州妇儿中心临床数据中心、医学影像部、眼科及广州妇儿中心与美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的联合研究基地和联合博士后培养基地协作完成,临床数据中心参与了包括课题设计,肺炎数据的收集、准备和标注,以及算法实现等各个环节。陆军军医大学第一附属医院(西南医院)的医学大数据与人工智能中心,通过人工智能技术把院内数据进行治理变成可用的数据资源,为临床科室提供数据的提取、挖掘、分析、建模,算法的设计等个性化数据服务。通过与合作伙伴建设数据中心,在医院管理、临床科研等多方面的工作效率大幅度提升。“目前医院大部分科研团队都需要数据支持及信息化技术的加持,特别是人工智能、互联网及物联网等信息化科技可以为团队带来很大的技术提升。”陈潇君介绍,他本人曾参加医院超声、皮肤、内分泌、神经内科等多个科研团队,并且加强与高校的合作。团队合作之下,科室曾获批国家自然科学基金,荣获多项省级科技进步奖。虽然上述案例中有的部门是医院单独设置,但当下大多数医院把数据挖掘和应用的职责归在信息科,因此他们的做法仍具参考意义。

诚如上文所言,信息科不管是独立做科研,还是做数据服务,都需要一些前提。梁会营曾总结三点经验:首先,医院的信息化建设需达到一定水平,基本能做到数据可及、可用;其次,医院要有一个好的科研氛围,既包括临床的强烈需求,也包括院领导的支持,缺一不可;再次,部门必须有多学科人才,既要有懂医疗的,也要有懂数据的,还要有懂基础研究的。计虹同样提到课时学习与研究氛围培养的重要性,"以科室或者小组为单位组织学习分享,交流经验打开思路,互相学习借鉴”。她还建议要重视信息化科研规划和平时总结提炼。“信息化科研与信息应用都离不开好的规划,及时捕捉新技术带来的新机遇,打破传统信息运维思维方式,结合新技术,着眼实际问题,提出方案再实践,成为信息做科研的首要立足点。此外,要强化平时总结提炼,不论是研究还是信息管理,都需要总结提炼,积微成著,逐步提升形成思路。”一、多做“分外事”。医院信息人不能有“这个事情不是我管的”这种想法,除了做好本职工作,还需要多学习和全面了解其他业务,很多创新想法都是综合了多种技术和业务之后产生的。二、学会倾听临床的声音。很多医院信息化虽然不断升级建设,但临床部门却对信息化工作很不满意,根源在于信息科没有做好“翻译”工作。做好沟通工作非常重要,在沟通协调的过程中,很多创新思路就产生了。三、多学习充实自己。要利用闲暇时间找机会充电,无论是参加各种会议,还是在空闲时间阅读最新的科技文章,都是触发创新想法的基础。同时,如果能争取到高校进一步学习的机会,或者利用业余时间报名高校的慕课在线学习,多接触高校老师,会开拓思路并获得规范化、体系化的科研指导。“随着时代的发展,技术的革新,信息化创新也迎来了新的机遇和挑战。新的信息技术正在冲击着传统的医疗信息化,助推其进入新的发展阶段,随之而来的科研创新浪潮也将一波又一波地奔腾向前。”陈潇君说,“是破浪前行,还是随波逐流,需要每一位医信人做出选择!”